«Во дворе Вхутемаса, в другом скучном, голом, кирпичном корпусе, на седьмом этаже, под самой крышей жил со своей красавицей женой Ладой бывший соратник и друг мулата по издательству "Центрифуга", а ныне друг и соратник Командора - замечательный поэт, о котором Командор написал:..."Есть у нас еще Асеев Колька. Этот может. Хватка у него моя. Но ведь надо

заработать сколько! Маленькая, но семья». (В.Катаев).

Ага. Значит, у него была красивая жена Лада. Но Катаев в «Алмазном венце» скрыл все имена под псевдонимами. Жену Асеева звали Ксения, а Лада она из-за его стихотворения:

РУССКАЯ СКАЗКА

Говорила моя забава,

Моя лада, любовь и слава:

"Вся-то жизнь твоя - небылица,

Вечно с былью людской ты в ссоре,

Ходишь - ищешь иные лица,

Ожидаешь другие зори.

Люди чинно живут на свете,

Расселясь на века, на вёрсты.

Только ты, схватившись за ветер,

Головою в бурю упёрся,

Только ты, ни на что не схоже,

Называешь сукно - рогожей.

Отвечал я моей забаве.

Моей ладе, любви и славе:

"Мне слова твои не по мерке

И не впору упрёк твой льстивый,

Ещё зори мои не смеркли,

Ещё ими я жив, счастливый".

Начинаю искать дальше и натыкаюсь на следующее:

Маргарита Володина.

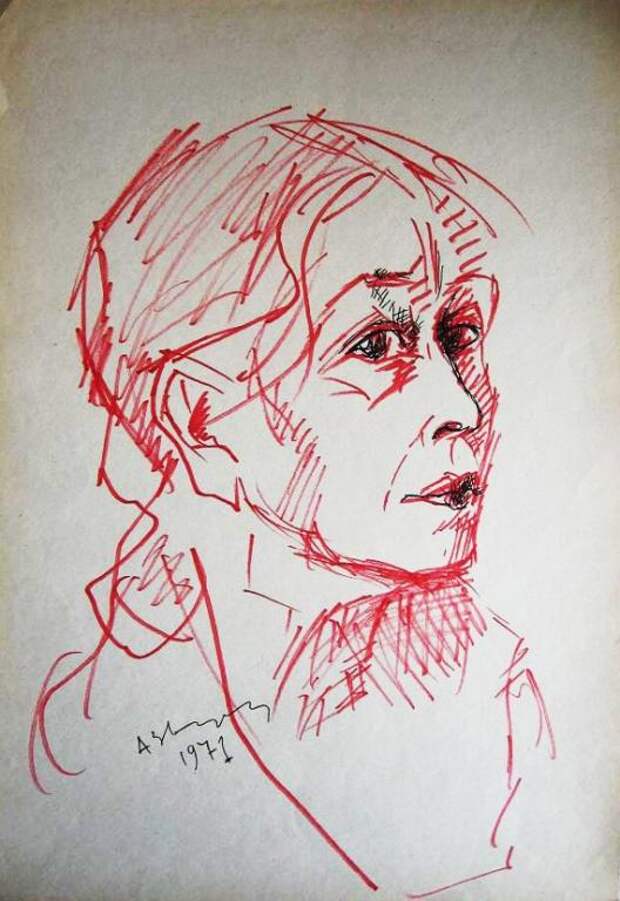

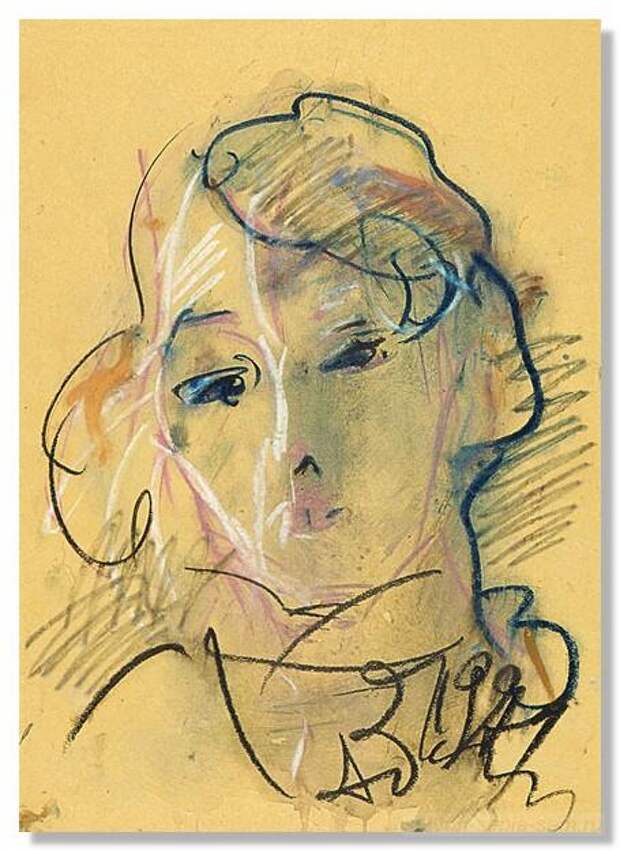

Анатолий Зверев и Оксана Асеева

(Городская песня)

Она была старая дама

Асеева Кольки вдова,

А он был из тех, ну тот самый,

Кому в долг не стоит давать...

Ее при начале столетия

Весь русский Парнас обожал,

И кто-то слагал ей сонеты,

А кто-то ей рученьки жал.

И кудри ее огневые

Лишали поклонников сна

И Колька Асеев впервые

Был пьян от нее без вина.

А Зверев в то время скитался

В созвездиях антимиров

К планете Земля не спускался

Зачаться он не был готов.

Но вот наконец - то из прачки

В столице Союза - Москве

Он вылез и, встав на карачки,

Оглядывать стал белый свет.

Бурлила, сверкая и пенясь,

Вода из-под прачкиных рук,

Дрожал его маленький пенис -

Прекрасное было вокруг.

Шли годы. Война. Лихолетье.

Малярное ремесло...

Уже половину столетья

Рекою времен унесло.

Он пьянь, привокзальная нечисть

На нем все приметы бомжа,

Но рядом с ним - Звездная Вечность,

В картинах его - ворожба.

Над полем нескошенным реет

Свое отслуживший У-2

Стареет, стареет, стареет

Асеева Кольки вдова.

Короче... Ну просто умора

Вдову отыскал его взгляд,

Когда ему было под сорок,

А ей - сильно за семь-де-сят.

И снайперский взгляд его замер

Из дальнего далека:

Он видел Оксану глазами

Асеева и Бурлюка.

И Блока, которого, впрочем

Возможно он не читал.

Синели Оксанины очи

И мягок был нежный обвал.

Да, да - я не ог-ов-ори- лась:

Овал стал обвалом давно,

Но прелесть лица сохранилась

И, опускаясь на дно

Заброшенных чудных мгновений,

Забытых восторгов чужих,

Смотрел неприкаянный гений,

Опухший от водки мужик,

На старую рыжую даму...

А пламя ее волос...

К портрету подыскивал раму.

Искрилось, сверкало, вилось,

А у корней проступала

Естественная седина -

Минута со звоном упала -

Жизнь в точку была сведена.

Умыт он, побрит он, ухожен

Лежит у стены на тахте.

В заставленной прошлым прихожей

Скрипит навощенный паркет.

Она, наклонясь, тихо шепчет:

"Спи, Толя, я свет погашу".

А сердце играет в чет-нечет

Шушукает ночь: шу-шу-шу.

Кем был для Асеевой Зверев?

Подобранным с улицы псом,

И век ее был уж измерен

И жизнь представлялась ей сном.

Кем стала для Зверева дама?

Старуха... как не крути.

Хозяйкой волшебной Сезама,

Куда просто так - не войти.

И было ль меж ними мирское

Со-жительство и со-кровать?

Не знаю... не знаю! Не скрою,

Что и не желаю знать.

Он создал в Асеевских ликах

Доселе невиданное,

Собрав вдохновеньем великим

В годах пораскиданное.

Смотрел ошарашенный зритель

И охал, не в силах понять:

"Ей семьдесят?"

"Ах, извините, ей сорок,

Ах, нет, - тридцать пять".

Изжеваны временем щеки,

Но дивен сапфир ее глаз

"Ах, я от нее просто в шоке

Где он встретил ее в первый раз?"

В неведомом суперпространстве,

В краю не родившихся душ

Оркестры протуберанцев

Играли им свадебный туш.

И благословение Божье

Им было охотно дано,

Но, кто раньше родится, кто позже,

Не пре-дусмо-трено.

И шли по Земле они розно,

Сойдясь на недлительный срок,

Для жизни людской слишком поздно:

Но важен, но важен - итог.

Теперь навсегда они вместе

Идут по дороге одной:

Художник с Божьей Невестой

Огненнокудрой Вестой.

Оксаной Асе-е-вой.

И вместе они в Альбомах

В различных элитных домах:

В Кейптауне, в Париже, а Тамбове,

В Оттаве, в Берлине, и Львове

И в Кембридже, и в Сорбонне -

И вместе на небесах.

А друг Маяковского - Колька

Асеев - почти позабыт.

И это обидно, поскольку,

При жизни он был знаменит.

Блистал он в салонах Московских

Оксане стихи посвящал,

Его посещал Маяковский,

Но Бог его не посещал.

1998г.

Интересно. Поищем еще.

«Синяковых пять сестер, — пишет Л.Ю. Брик. — Каждая из них по-своему красива. Жили они раньше в Харькове, отец у них был черносотенец, а мать человек передовой и безбожница. Дочери бродили по лесу в хитонах, с распущенными волосами и своей независимостью и эксцентричностью смущали всю округу. В их доме родился футуризм. Во всех них поочередно был влюблен Хлебников, в Надю — Пастернак, в Марию — Бурлюк, на Оксане женился Асеев».

На фото — сестры Синяковы: Мария, Оксана, Надежда и Вера. С Надеждой Синяковой связаны многие стихи Пастернака, но сегодня не о ней, а о Ксении Синяковой.

Не за силу, не за качество

золотых твоих волос

сердце враз однажды начисто

от других оторвалось.

Я тебя запомнил докрепка,

ту, что много лет назад

без упрека и без окрика

загляделась мне в глаза.

Я люблю тебя, ту самую, —

все нежней и все тесней, —

что, назвавшись мне Оксаною,

шла ветрами по весне.

Ту, что шла со мной и мучилась,

шла и радовалась дням

в те года, как вьюга вьючила

груз снегов на плечи нам.

В том краю, где сизой заметью

песня с губ летит, скользя,

где нельзя любить без памяти

и запеть о том нельзя.

Где весна, схватившись за ворот,

от тоски такой устав,

хочет в землю лечь у явора,

у ракитова куста.

Нет, не сила и не качество

молодых твоих волос,

ты — всему была заказчица,

что в строке отозвалось.

(Николай Асеев, 1926)

Простые строки

Я не могу без тебя жить!

Мне и в дожди без тебя – сушь,

Мне и в жару без тебя – стыть.

Мне без тебя и Москва – глушь.

Мне без тебя каждый час – с год,

Если бы время мельчить, дробя;

Мне даже синий небесный свод

Кажется каменным без тебя.

Я ничего не хочу знать -

Слабость друзей, силу врагов;

Я ничего не хочу ждать,

Кроме твоих драгоценных шагов.

1960

Да, вся жизнь Асеева с ней прошла. Кстати, детей у них не было.

Из статьи «Сестры Синяковы — харьковские музы футуризма»:

«Ксения Синякова родилась 26 августа (по старому стилю) 1892 г., была крещена 13 сентября того же года в Преображенской церкви на Москалевке в г. Харькове. До первой мировой войны жила в Харькове, училась, как и две старшие сестры — Зинаида и Надежда, в музыкальном училище. В 1911 г. познакомилась с приехавшим из Курска в Харьков для поступления в Харьковский университет Николаем Асеевым.

Ксения Михайловна рассказывала, как она познакомилась с Асеевым: «Войдя в гостиную, увидела какого-то незнакомого мне молодого человека. Он был в сером костюме, гладко причесан, бледный, голубоглазый. И такой вежливый, что мне показалось, будто бы он подошел ко мне почти на цыпочках! Я спросила его:

— Как вы сюда попали?

Он ответил, что приехал из Курска для поступления в Харьковский университет на филологический факультет. Случайно узнав, что в нашей семье очень любят искусство, он осмелился навестить нас. И добавил, что его зовут Николай Асеев».

После окончания музыкального училища в 1912 г. Ксения, или как ее звали Оксана, вместе с сестрой Марией едут в Москву: она — поступать в консерваторию, а Мария — в художественную студию Рерберга. Поселяются они на Малой Полянке у старшей, уже замужней, сестры Надежды Пичеты.

В феврале 1916 г. Асеев приехал в Красную Поляну к Синяковым и сделал предложение Оксане Михайловне.

«Я, давно его любя, тут же согласилась. Все произошло очень просто и быстро. Коля нанял телегу, и мы поехали. В деревне Кирсаново (по дороге к вокзалу) была старенькая деревянная церковка. Коля вызвал священника, который сказал: «Невеста чересчур молода, есть ли у вас разрешение от родителей на брак?» Я ответила, что родителей у меня нет. Умерли. — А опекун? Тоже нет. Но уговоренный нами священник все же нас обвенчал. Так я стала женой Николая Асеева», — писала Ксения Михайловна о своем замужестве.

Во время войны 1941-1945 гг. Асеевы жили вначале в Москве, а потом выехали в Чистополь. Асеев в июле 1941 г. еще был в Москве и в письме к Оксане Михайловне пишет:

«Милая моя, милая моя, милая моя Кутичка! Каждое утро я просыпаюсь с этими словами. Каждое утро я браню себя, зачем отпустил тебя без себя… Беспокоюсь за Маню и Надю. Почему никто мне не телеграфирует?.. Ах, если бы Маня и Надя были вместе. Я буду здесь стараться вам всем помочь… Ляленька моя, вечная моя дорогая. Я весь в тебе, весь около тебя, всей душой, всеми лапами. Только очень боюсь, не заболела ли ты. Гоню от себя плохие мысли. Только пишу о тебе стихи. Напишу и как будто поговорю с тобой…

Мне никогда себе не простить,

Как я мог тебя отпустить,

Как я мог доверить чужим

Скрыть тебя в этот жар, в этот дым!

Как мне стало смертельно жаль

Слать тебя в эту жесткую даль.

Думал: ведь стрелочники-то — свои?

Почвы — под рельсами — родные слои?

Где-то ведь есть впереди водоем,

Где мы напьемся с тобою вдвоем!

Ведь не душа, а земля суха!

О, дотеки до нее река,

Слез моих, слов моих, любви моей

Жар ее губ прохладить сумей.

Любовь моя, милая, это грустные стихи, и они, наверное, тебя расстроят. Но лучше поплакать сначала, чтобы улыбнуться в конце. Вот я надел твой халат, и ты меня будто обняла. И я хожу по комнате, слушая последние известия. Люблю тебя так, как никогда. Люблю тебя, люблю в тысячу раз больше, чем можно это написать…»

Николай Асеев умер в 1963 г. При этом он прожил с Оксаной Михайловной почти 50 лет. Оксана Синякова хорошо играла на фортепиано, неплохо пела и рисовала, но основным ее талантом была верность и забота, проявленная к Асееву. Она заботилась о нем, больным туберкулезом, поддерживала его во всех начинаниях в то столь трудное время…

Ксения Михайловна пережила всех своих сестер. Она умерла в 1985 г.»

Из книги Натальи Александровны Арской «Родные лица», глава «Писательский дом» (дом в Камергерском переулке, бывшем проезде Художественного театра):

«… Поэт Николай Николаевич Асеев и его жена Ксения Михайловна… жили в другом, втором подъезде. Я их тоже хорошо знала. Николай Николаевич, так же, как Багрицкий, страдал астмой. Играя во дворе, мы, дети, часто видели, как он с трудом поднимается по нашей крутой лестнице на площадку, задыхается и мучительно кашляет. Если ему было совсем плохо, он просил меня подняться к нему домой и позвать Ксению Михайловну. Испуганная Ксана быстро спускалась вниз и крепко его обнимала, как будто хотела перевести на себя его страдания…

В молодости Ксана была настоящей русской красавицей — с голубыми глазами, с длинными русыми косами…

И вот вокруг этого божества, спустя какое-то время после смерти Николая Николаевича, стали усиленно ходить слухи, что у нее роман, «любовь» с художником Анатолием Зверевым, который был в два раз моложе ее и к тому же беспробудный алкоголик. Так оно и было. Я хорошо помню историю появления у нее этого человека. Однажды зимой он проходил с компанией друзей по нашей улице, поскользнулся и подвернул ногу. Кто-то вспомнил, что по соседству, в писательском доме, живет «добрая душа» Ксения Михайловна Асеева, и пострадавшего привели к ней, заверив, что на следующий день его заберут. Скорее всего, это был трюк, чтобы пристроить у одинокой женщины бездомного художника. Через три дня Ксения Михайловна взвыла от его лексики и постоянного требования алкоголя. Бабушка, увидев его, пришла в ужас — на диване лежал грязный, заросший дикарь, размахивал руками и что-то выкрикивал.

Никто не собирался его забирать. Бедная Ксана не знала, как от него избавиться. Однажды он куда-то ненадолго вышел. Ксана попросила бабушку срочно к ней придти, и они целый день держали оборону, не открывая ему дверь. Он в бешенстве орал на весь коридор. Возмущенные соседи вызвали милицию, и его увезли в отделение, но вскоре он опять вернулся под дверь к Ксане, крича и плача, что не может без нее жить. Стыдясь соседей, Ксана пустила его в квартиру. Летом она увезла его на дачу. Там он меньше пил, много рисовал — натюрморты, женские портреты, Ксану, свои автопортреты, напоминавшие французских импрессионистов. В Москве он снова стал жить у нее…

Трудно сказать, какие у них были между собой отношения, но их совместная жизнь, естественно, вызывала у людей пересуды. Время от времени Ксана сообщала бабушке, что она его выгнала или он сам ушел — «исчез, испарился», только теперь она волновалась и переживала за него, говоря, что он очень талантливый человек, но сам себя губит. Он мог пропадать очень долго, потом возвращался, как ни в чем не бывало, обратно, и она с радостью принимала его, грязного и оборванного, заботясь о нем, как когда-то заботилась о больном Николае Николаевиче. Так продолжалось до последних дней Ксении Михайловны.

А к Звереву спустя десятилетия пришла слава. Его стали называть гениальным художником, русским Ван Гогом, виртуозным портретистом, символом свободного «неофициального искусства». Художник Роберт Фальк сказал о нем: «Каждый мазок кисти — сокровище. Художник подобного масштаба рождается раз в сто лет». Вот это, наверное, и увидела в нем Ксана, и, сознавая свою историческую миссию, терпела его выходки и обывательские сплетни. Теперь выставки Зверева проходят довольно часто (правда, в коммерческих, а, значит, дорогих и не всем доступных салонах), и на них всегда центральное место занимают солнечные портреты Ксении Михайловны Асеевой».

Зверев родился в 1931 году. Ко времени встречи с Ксенией Асеевой у него была квартира, жена, сын, дочь и мастерская на Малой Грузинской.

«Оксана Михайловна сразу распознала в Звереве гения. Их связывали удивительно трогательные, заботливые, платонические отношения. Зверев до самой её кончины воспринимал её молодой, красивой девушкой», - так рассказывал консультант на выставке работ А.Т. Зверева.

Зана Плавинская, из книги «Отражение»:

«Старая вдова Асеева, дама советской элиты, стала моделью зверевских полотен. Москва увлеклась романом века Зверев–Асеева. Молодость Оксаны воспел Н. Асеев («За косы ее золотые, за плечи ее молодые»… и т.д.). Старость — Зверев. Оксана Синякова — реликт 1920-х годов — прославлена и Велимиром Хлебниковым. Одна пятая поэмы «Синие оковы» посвящена ей, так как она одна из пяти сестер Синяковых, красавица с золотыми косами.

И жемчуг северной Печоры

Таили ясных глаз озера…

Овдовевшая Оксана жила в Проезде МХАТа, в доме, обшитом мемориальными досками. Ее неотразимое обаяние не поддавалось времени, она зажгла в сердце Зверева самую безумную любовь. Он страдал, ревновал, устраивал грандиозные погромы в элитной квартире соратника Маяковского, вышвыривая тома всех советских классиков в окно. Срывал фотографии, испепеляя ненавистное имя мертвого соперника. Оксана Михайловна пугалась приступов зверевского гнева до шока, но когда осмеливалась запираться на ключ и не впускать его, он с мясом отрывал дубовую дверь добротной писательской квартиры и она летела в лестничный пролет. Пустота дверного проема завешивалась газетами на кнопках.

Его экспрессивные дебоши были публичны и артистичны, его не стесняли элитарные соседи Асеевой, и они не стеснялись вызывать милицию.

В таких ситуациях Оксана Михайловна волновалась чрезвычайно. Когда стражи порядка, два «дяди Федора», паковали буяна в лифт, вдова поэта провожала их с мольбой и слезами в глазах, заламывая руки:

«Товарищи милицьонэры, будьте с ним осторожней. Он великий русский художник, не делайте, пожалуйста, ему больно. Пожалуйста, берегите его руки!» Менты сочувственно улыбались милой старушке.

А он рисовал и рисовал ее лицо…».

«А.М. Зверев часто оставался у неё, хотя Асеева его побаивалась. Бывало, он даже бил её, когда бывал пьян. Асеевой приходилось и милицию вызывать, чтобы унять буйного художника. И, несмотря на это, она кричала вслед милиционерам: «Берегите его руки – он гений!»

На лето они вместе выезжали на дачу. Зверев почти не пил, много работал: писал пейзажи и портреты… А она заботилась о нём. Дачная жизнь была почти идиллией. В городе они были объектом слежки и пересудов соседей… Когда Асеева умерла, Зверев безмерно тосковал по ней и ненамного пережил её.

Эта была долгая сумасшедшая любовь».

«Однажды Анатолий Зверев за ночь написал своей Музе — Оксане Асеевой около пятидесяти длиннющих писем. Под утро вместе с другом пошёл по ещё не проснувшейся Москве, опуская во все встречающиеся почтовые ящики по несколько штук...».

Зверев тоже писал стихи:

Любовь

Случайно ты пришла

Как все. Также ты уйдешь,

Сон милый, во сне

Сидим мы на сосне

Встанем,

Чуть проснувшись

Рано схожи так же

На барана, как и ранее

Все также

То же скука сука скулит

За дверью

Зверем приди любовь

- И станет дергать

Бровь, не нервничай,

Пройдет любовь

*** *** ***

Когда лист упадет с дерева

Помяните меня, Зверева...

Вот какие бывают женщины!

Как вам кажется, что лучше отображает личность Оксаны стихи или картины? Мне кажется, что картины. По ним я вижу, что он ее, действительно, любил и видел разной. На некоторых рисунках она старая, а на некоторых – молодая. Он пытался смотреть сквозь время, сквозь морщины.

Помните, в «Вине из одуванчиков» есть такие персонажи: старуха 95-ти лет и молодой журналист:

«— А знаете, хорошо, что мы встретились так поздно. Не хотела бы я встретить вас, когда мне был двадцать один год и я была совсем глупенькая.

— Для хорошеньких девушек в двадцать один год существуют особые законы.

— Так вы думаете, я была хорошенькая? Он добродушно кивнул.

— Да с чего вы это взяли? — спросила она. — Вот вы увидели дракона, он только что съел лебедя; можно ли судить о лебеде по нескольким перышкам, которые прилипли к пасти дракона? А ведь только это и осталось — дракон, весь в складках и морщинах, который сожрал бедную лебедушку. Я не вижу ее уже много-много лет. И даже не помню, как она выглядела. Но я ее чувствую. Внутри она все та же, все еще жива, ни одно перышко не слиняло. Знаете, в иное утро, весной или осенью, я просыпаюсь и думаю: вот сейчас побегу через луга в лес и наберу земляники! Или поплаваю в озере, или стану танцевать всю ночь напролет, до самой зари! И вдруг спохватываюсь. Ах ты, пропади все пропадом! Да ведь он меня не выпустит, этот дряхлый развалина-дракон. Я как принцесса в рухнувшей башне — выйти невозможно, знай себе сиди да жди Прекрасного принца».

«Билл Форестер вновь откинулся на спинку кресла и смотрел на нее из-под полуопущенных век. Потом зажмурился так, что в глаза проникла лишь тонюсенькая полоска света. Осторожно наклонил голову на один бок, потом на другой.

— Что это вы? — недоуменно спросила мисс Лумис. Билл не ответил и продолжал ее разглядывать.

— Если найти точку, — бормотал он, — важно приспособиться, отбросить лишнее… — а про себя подумал: можно не замечать морщины, скинуть со счетов годы, повернуть время вспять.

И вдруг встрепенулся.

— Что случилось? — спросила мисс Лумис. Но все уже пропало. Он открыл глаза, чтобы снова поймать тот призрак. Ошибка, это делать не следовало. Надо было откинуться назад, забыть обо всем и смотреть словно бы лениво, не спеша, полузакрыв глаза.

— На какую-то секунду я это увидел, — сказал он.

— Что увидели?

Лебедушку, конечно, подумал он, и, наверно, она прочла это слово по его губам».

«— Много лет назад я случайно увидел вашу фотографию.

— Я никогда не разрешаю себя фотографировать.

— Это была очень старая карточка, вам на ней лет двадцать.

— Ах, вот оно что. Это просто курам на смех! Всякий раз, когда я жертвую деньги на благотворительные цели или еду на бал, они выкапывают эту карточку и опять ее перепечатывают. И весь город смеется. Даже я сама.

— Со стороны газеты это жестоко.

— Ничуть. Я им сказала: если вам нужна моя фотография, берите ту, где я снята в тысяча восемьсот пятьдесят третьем году. Пусть запомнят меня такой. И уж, пожалуйста, во время панихиды не открывайте крышку гроба.

— Я расскажу вам, как все это было.

Билл Форестер скрестил руки на груди, опустил глаза и немного помолчал. Он так ясно представил себе эту фотографию. Здесь, в этом саду, было вдоволь времени вспомнить каждую черточку, и перед ним встала Элен Лумис — та, с фотографии, совсем еще юная и прекрасная, когда она впервые в жизни одна позировала перед фотоаппаратом. Ясное лицо, тихая, застенчивая улыбка.

Это было лицо весны, лицо лета, теплое дыханье душистого клевера. На губах рдели гранаты, в глазах голубело полуденное небо. Коснуться этого лица — все равно что ранним декабрьским утром распахнуть окно и, задохнувшись от ощущения новизны, подставить руку под первые легчайшие пушинки снега, что падают с ночи, неслышные и нежданные. И все это — теплота дыханья и персиковая нежность — навсегда запечатлелось в чуде, именуемом фотографией, над ним не властен ветер времени, его не изменит бег часовой стрелки, оно никогда ни на секунду не постареет; этот легчайший первый снежок никогда не растает, он переживет тысячи жарких июлей.

Вот какова была та фотография, и вот как он узнал мисс Лумис. Он вспомнил все это, знакомый облик встал перед его мысленным взором, и теперь он вновь заговорил:

— Когда я в первый раз увидел эту простую карточку — девушку со скромной, без затей, прической, — я не знал, что снимок сделан так давно. В газетной заметке говорилось, что Элен Лумис откроет в этот вечер бал в ратуше. Я вырезал фотографию из газеты. Весь день я всюду таскал ее с собой. Я твердо решил пойти на этот бал. А потом, уже к вечеру, кто-то увидел, как я гляжу на эту фотографию, и мне открыли истину. Рассказали, что снимок очаровательной девушки сделан давным-давно и газета из года в год его перепечатывает. И еще мне сказали, что не стоит идти на бал и искать вас там по этой фотографии».

А Зверев умел извлечь лебедушку из дракона.

Почему к Оксане Синяковой и ее сестрам так тянулись поэты и художники? Не только потому, что они были красивые, но и потому, что они умели различать и почитать талант и прощать то, что ему может сопутствовать: скверный характер, алкоголизм. Могли подбодрить и заставить поверить в себя. Одним словом – музы. А музы возраста не имеют.

КСЕНИЯ АСЕЕВА. МУЗА

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Подписаться

Свежие комментарии