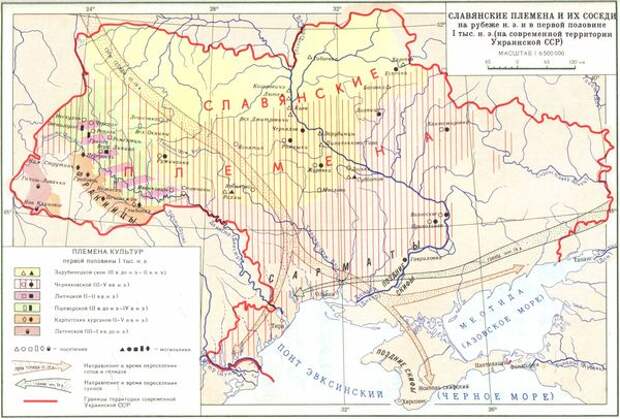

В I тысячелетии до н.э. среди живших на берегах Днепра скифов были широко распространены легенды о походах их далеких предков в Египет.

Любопытно, что многие античные и средневековые авторы повествуют о них как о реальных исторических событиях. Во времена бронзового века на Никопольщине и по всему югу Украины обитали племена культуры многоваликовой керамики.

Они оставили большое количество поселений, расположенных в долинах рек, на высоких берегах или на возвышениях в поймах. На территории Никопольского района эта культура представлена погребениями в курганах, принадлежащих к курганной группе Малая Лаурка, а также возле поселка Шахтер, села Екатериновки и во многих других местах.

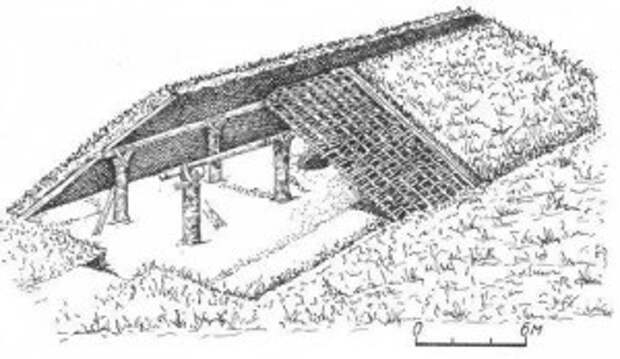

В ходе археологических исследований одного из самых больших поселений многоваликовцев было обнаружено вблизи села Бабино Верхнерогачикского района Херсонской области. На прибрежном участке надпойменной террасы реки Конки (притока Днепра) исследователями обнаружены остатки полуземлянок и глинобитных надземных жилищ. Последние строились из деревянных столбов, пустоты между которыми заполнялись глиняными вальками.

На поселении Бабино ІІІ археологи нашли египетские пастовые бусы. Но возможны ли были контакты живших в середине ІІ тыс. до н.э. на юге Украины племен с Древним Египтом?

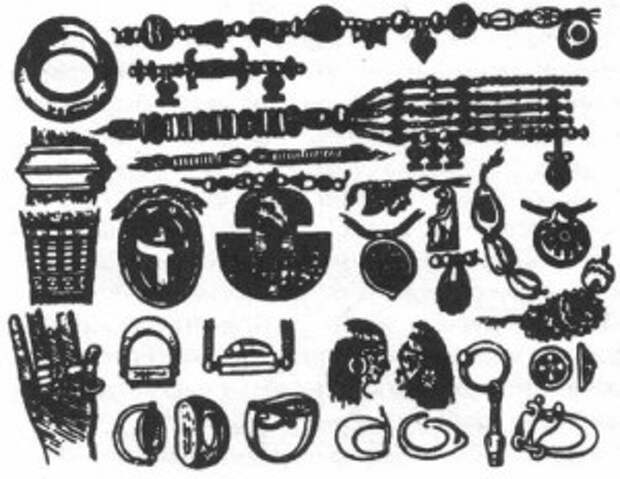

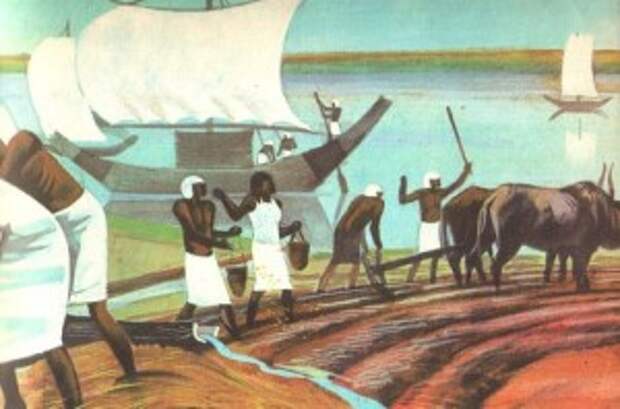

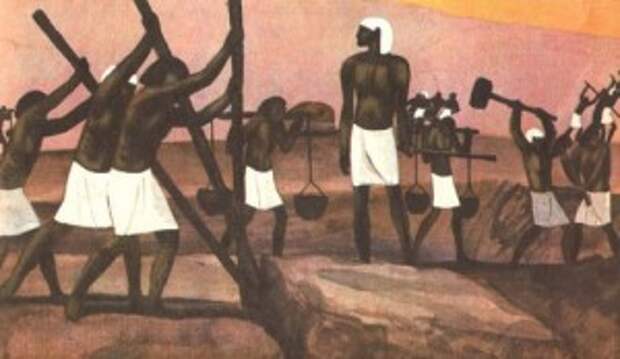

Ювелирные изделия и украшения древних египтян

Данная находка красноречиво свидетельствовала о наличии таких контактов. Египетские пастовые бусы и другие, происходящие из данного региона предметы, археологам удалось выявить и на поселениях позднесрубной культуры. Эту культуру многие историки напрямую отождествляют с предками скифов.

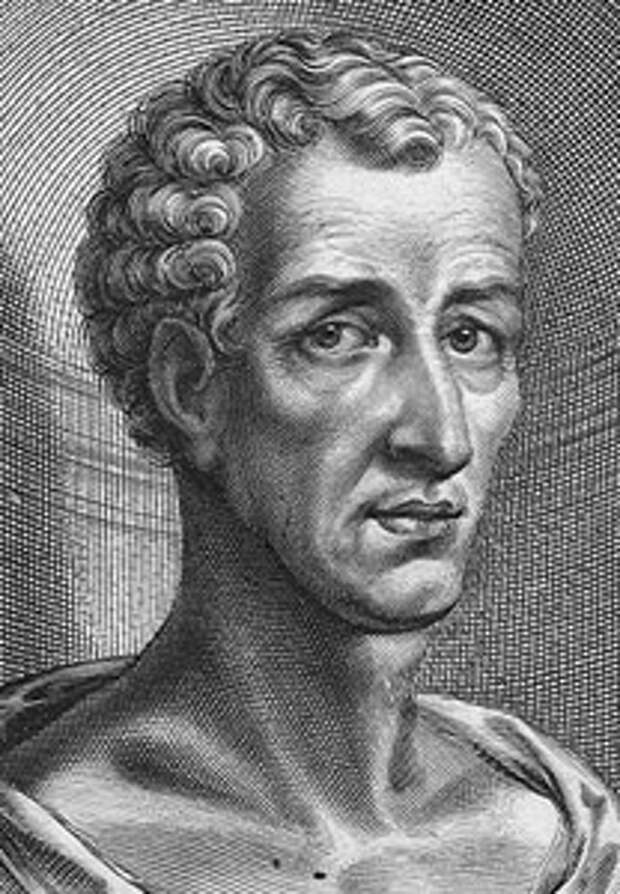

В трудах античных историков, древнерусских летописях и христианской литературе содержатся многочисленные сообщения о войнах скифов (либо их предков) с Египтом и походах живших в наших степях народов «в землю Египетскую». По  утверждению древних и средневековых авторов, эти войны и «хождения» имели место не просто в очень далекие, но даже в незапамятные времена. По свидетельству Помпея Трога: «Скифское племя всегда считалось самым древним, хотя между скифами и египтянами долго был спор о древности происхождения».

утверждению древних и средневековых авторов, эти войны и «хождения» имели место не просто в очень далекие, но даже в незапамятные времена. По свидетельству Помпея Трога: «Скифское племя всегда считалось самым древним, хотя между скифами и египтянами долго был спор о древности происхождения».

Египтяне хвастались, что от них произошли все народы, а скифы утверждали, что их предки кочевали по нашим просторным степям еще тогда, когда Египта не было и в помине. В пользу доказательства своего более древнего происхождения египтяне приводили следующие аргументы: «В начале мира, когда одни страны пылали от нестерпимой жары, а другие, как ваша Скифия, покрывались льдом от ужасного холода, в Египте был климат умеренный.

И если в других странах человек существовать не мог, пока не были найдены средства защиты от жары и холода, то в Египте были все условия для этого. Ни зимние холода, ни летний зной не причиняли страданий его обитателям, а плодородная почва давала обильное количество пищи».

Скифы вовсе не признавали умеренность климата доказательством древности, уверяя, что насколько климат Скифии суровее египетского – настолько там выносливее тела и души. Внимательно выслушав доводы египтян, степные кочевники приводили свои доказательства: «Каждому ясно, что природа, распределив по странам жару и холод, сразу же создала живые существа и растения, способные переносить тот или иной климат. Ваши растения, например, любят много тепла и не терпят холода, а наши вполне переносят зиму.

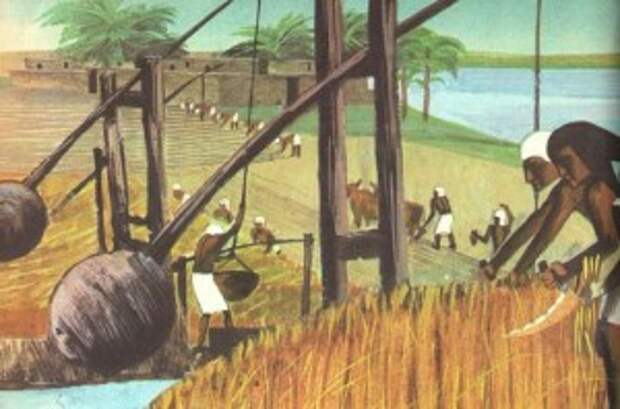

Что касается плодородия ваших земель, то они не сразу стали плодородными. Потребовалось много веков и труд многих поколений для сооружения плотин и оросительных каналов, после чего ваши поля стали давать урожай. Египет мог, и может быть возделываем только при условиях заграждения Нила. И поэтому кажется последней страной в отношении древности обитателей, так как он и образован, по-видимому, позднее всех стран посредством царских плотин или иловых наносов Нила.

Если в мире, как утверждают некоторые мудрецы, первоначально господствовал огонь, то наша Скифия, вследствие зимних холодов, первой остыла, и на ее территории появились первые люди. А Египет долго после этого оставался в огне. Да и доселе он не остыл, как следует, и страдает от жары…». Согласно Помпею Трогу: «Такими доказательствами скифы одержали верх над египтянами и всегда казались народом более древнего происхождения».

Однако другие авторы, сообщающие о споре скифов с египтянами, описывают совсем иной финал данной истории. Спор о том, кто древнее, якобы перерос в спор кто сильнее. Разгневанный египетский фараон объявил Скифии войну. Он собрал большое войско и повел его на север, предварительно выслав к скифам послов. На его предложение сдаться без боя и признать египтян самым древним народом гордые кочевники ответили, что не станут дожидаться, когда к ним придет противник, а сами поспешат навстречу добыче.

Не успел фараон выслушать от своих послов дерзкий ответ скифов, как вдали показалось большое пыльное облако, и послышался топот сотен тысяч конских копыт. В страхе перед такой огромной армией египтяне бежали, а скифы «преследовали противников до самого Египта, и только болота не пустили их в эту южную богатую страну…».

Ряд античных авторов сообщают о войнах, которые вел против Скифии египетский фараон Сезострис. Данные события датируются между 1970 и 1849 гг. до н.э. Эти войны будто бы были успешными, а армия Сезостриса заходила в Северное Причерноморье! Под именем «Сезостриса» в античной литературе скрывается не один, а несколько фараонов Сенусертов. Известно, что их было трое, а правили они во времена Среднего Царства (ок. 2050 – ок. 1750 гг. до н.э.), в период наивысшего могущества Египта.

Тогда, при фараонах XI-XVII династий, произошло объединение страны и новое превращение Египта в крупное и сильное государство. Но насколько реален поход египтян на территорию современного юга Украины?  Думаю, настолько же, как и поход персидского царя Дария в 512 г. до н.э. В факте скифо-персидской войны нет оснований сомневаться, поэтому и поход Сезостриса (одного их фараонов Сенусертов) не стоит считать мифическим.

Думаю, настолько же, как и поход персидского царя Дария в 512 г. до н.э. В факте скифо-персидской войны нет оснований сомневаться, поэтому и поход Сезостриса (одного их фараонов Сенусертов) не стоит считать мифическим.

Кстати, сами скифы сообщали Геродоту, описавшему одержанную степными кочевниками победу над персами, что их предки жили на берегах Днепра уже за тысячу лет до похода Дария, т.е. уже в середине II тыс. до н.э.

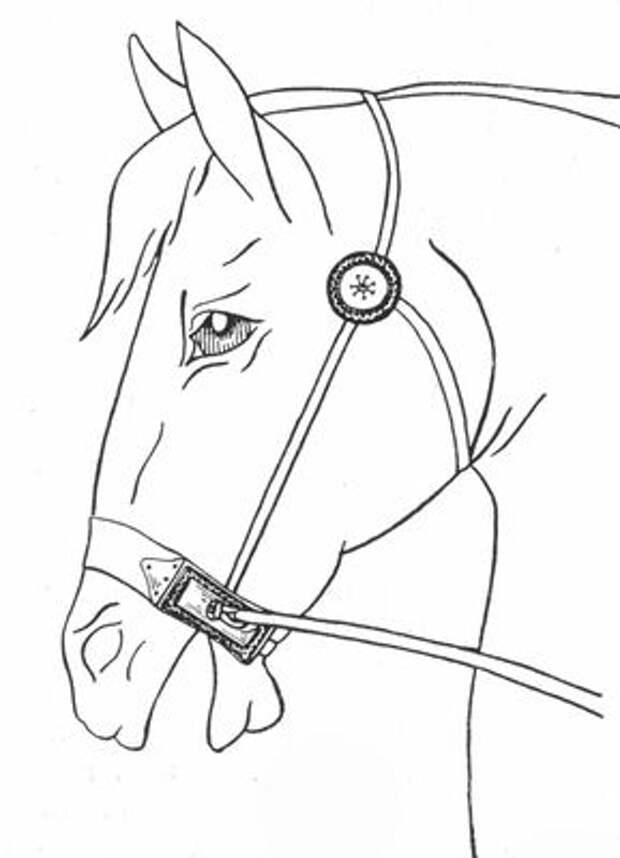

Длительное время (ок. 1710 – ок. 1560 гг. до н.э.) Египет находился под властью гиксосов – народа, хорошо владевшего конным транспортом. Гиксосы познакомили египтян с колесницами на легких колесах (на спицах), запряженными лошадьми, ранее почти не известными в Египте. Любопытно, что о происхождении пришельцев с севера источники той эпохи не могли сказать ничего определенного. Осуществить такое завоевание тогда могли только народы, жившие на берегах Днепра и обладавшие развитым конным транспортом. Как известно, впервые лошадь была одомашнена в ІІІ тыс. до н.э, в степных районах современного юга Украины и России, а ее диким предком был тарпан.

Уже в ІІІ тысячелетии до н.э. племена ямной культуры передвигались по степным просторам на деревянных повозках. Остатки древнейших повозок обнаружены в кургане Сторожевая Могила возле Днепропетровска, в курганах вблизи совхоза «Аккермень» (Мелитопольский район), недалеко от села Софиевка (Новобугский район) и пгт. Новой Одессы (Николаевская область), а также во многих других местах. Седло-подушка – изобретение скифов и киммерийцев. Первые стремена изображены на обнаруженной в Никопольском районе чертомлыкской амфоре, изготовленной в IV в. до н.э.

В 1234 г. до н.э., по свидетельству Павла Оросия, начались войны скифского царя Таная с Египтом. Танай – возможно, вымышленное имя, производное от слова «Танаис» (Дон). По сообщениям античных авторов, агрессия первоначально исходила не с севера, а с юга – скифы нанесли лишь ответный удар. В результате этих войн в дельте Нила появился город Танис (Танаис).

По египетским сведениям, на долину Нила в то время напали «народы моря», которые, по утверждениям современников фараонов Мернептаха (1225-1215 гг. до н.э.) и Рамсеса III (1198-1166 гг. до н.э.), «всех превосходили твердостью духа и опытностью в военном деле». Лишь навербовав наемников из числа соседних народов (ливийцев и эфиопов), египтяне смогли отстоять свою независимость. Среди «народов моря» древние хроники часто называют неких «шарданов», основавших в малой Азии город Сарды и завоевавших часть Италии (остров Сардинию). Эти сообщения совместимы с рассказом русских летописей о братьях Скифе и Зардане, ходивших войной на «землю египетскую»: «Ходжаху же и на египетские страны, и воеваху, и многое храбърство показуще».

И, наконец, по свидетельству Геродота, в VII в до н.э. скифы, достигнув Сирии, двинули свои войска на Египет, но фараон Псамметих, «выйдя к ним с дарами и просьбами, отклонил их от дальнейшего похода».

И, наконец, по свидетельству Геродота, в VII в до н.э. скифы, достигнув Сирии, двинули свои войска на Египет, но фараон Псамметих, «выйдя к ним с дарами и просьбами, отклонил их от дальнейшего похода».

Увы, существуют непробиваемые скептики, которые склонны рассматривать приведенные выше источники лишь в качестве литературных, но отнюдь не исторических. На последние находки отечественными археологами предметов египетского происхождения, относящихся ко II тыс. до н.э., они из принципа не обращают никакого внимания, хотя таких находок на юго-востоке Украины становится все больше и больше. Возможно, их сумеют переубедить «следы» скифов и других живших в наших краях народов на египетской земле.

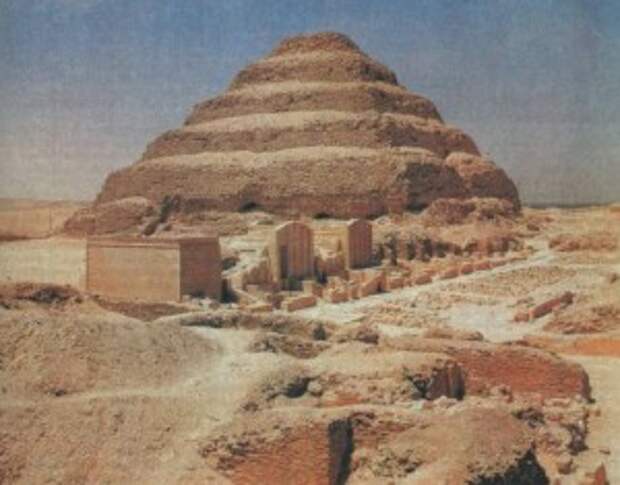

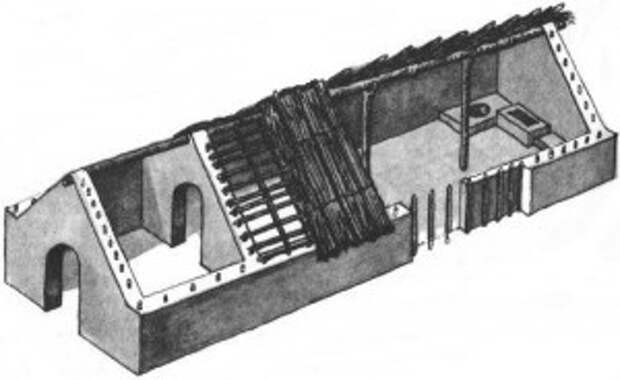

Взять хотя бы первые египетские монументальные постройки. Многие исследователи обратили внимание, что они очень выразительны. И более поздние образцы египетского искусства на них мало похожи. Так, архитектурный стиль храма, расположенного у гробницы фараона Джосера, совершенно необычен для Египта: имитация из камня деревянных столбов и сводчатой крыши.

Взять хотя бы первые египетские монументальные постройки. Многие исследователи обратили внимание, что они очень выразительны. И более поздние образцы египетского искусства на них мало похожи. Так, архитектурный стиль храма, расположенного у гробницы фараона Джосера, совершенно необычен для Египта: имитация из камня деревянных столбов и сводчатой крыши.

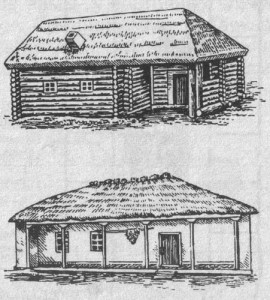

Археологи до сих пор не могут найти прототипов подобных сооружений в этой южной стране, хотя им абсолютно известно, что дома столбовой конструкции – излюбленный тип строений для жителей степей. В III тыс. до н.э. такие дома встречаются в ямной культуре на территории современного юга Украины и России! С жилищами Ближнего Востока они, действительно, ничего общего не имеют, ибо предназначены для холодного климата.

Племена ямной культуры можно смело назвать умелыми строителями. Свои долговременные поселения они окружали целой системой рвов и мощных каменных стен, высота которых превышала 2 м. При сооружении своих жилищ ямники впервые начали применять двухрядную кладку стен с перевязкой швов на земляном растворе – так называемую «кладку на грязи». Многие строительные приемы, хорошо известные еще древним жителям наших степей, применялись при сооружении традиционных жилищ украинцев и русских.

Как известно, традиционным жилищем украинцев были глинобитные или срубные дома, побеленные изнутри и снаружи, с глинобитным полом, четырехскатной соломенной или тростниковой крышей. Характерной классической русской избой называют срубный деревянный дом с духовой «русской» печью и двускатной крышей.

Более того, обнаружены и другие неоспоримые свидетельства «северного влияния»: «Бронзовые мечи северного типа, относящиеся к ранней истории Египта, которые находят в земле, черепа необычной формы, встречающиеся в некоторых погребениях и другие признаки, подтверждают существующее мнение о том, что фараоны первых династий вели свой род от чужеземных властителей.

Блондинкой была, очевидно, супруга Хеопса. В ее гробнице нашли изображение матери царя – Хетепхерис. У нее белокурые волосы и светлые глаза…

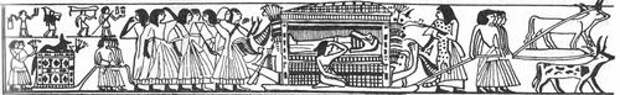

На восточной стороне погребальной камеры Тутанхамона изображена похоронная процессия. Мумия лежит в саркофаге на носилках с изображениями львов, саркофаг стоит в ковчеге, который придворные тащат на санях к гробнице.

Сани в Египте? Вспоминается та гробница из Ура, которая старше на тысячу лет. И там были сани, и там лодки, львы и быки». Но откуда могли появиться сани в этих жарких странах, где отродясь не было снега и холодной зимы?!

Конечно же, древние египтяне и жители Ура не ездили на санях – на них провожали усопших в последний путь. Это был похоронный обычай, позаимствованный у проживавших в наших степях народов.

Кстати, на Руси он сохранялся даже в средние века. Так, киевский князь Владимир Мономах (1053-1125 гг.), предчувствуя приближение смерти, пишет в своем «Поучении»: «Сидя уже на санях …».

В качестве доказательств контактов скифов и других, живших в наших степях народов с Древним Египтом можно привести встречающиеся в долине Нила изображения колесниц (очень похожих на те, что появились в Приднепровье на много веков раньше) и бородатых воинов, облаченных в одежду явно северного происхождения.

Без сомнения, многочисленные контакты между столь отдаленными друг от друга цивилизациями имели место еще в «незапамятные времена». Именно, цивилизациями, ибо кочевавшие в наших степях племена никогда не были «варварами». Нередко они выступали в роли учителей и наставников! Конечно, не стоит полагать, что отношения древних народов складывались в одном направлении – они обменивались опытом и заимствовали передовые достижения друг друга. Ни одна известная цивилизация древности никогда не развивалась обособленно, варясь в собственном соку. Часто Египет, Шумер и другие страны Ближнего Востока получали очередной «толчок» из наших степей. Впрочем, и страны Средиземноморья тоже.

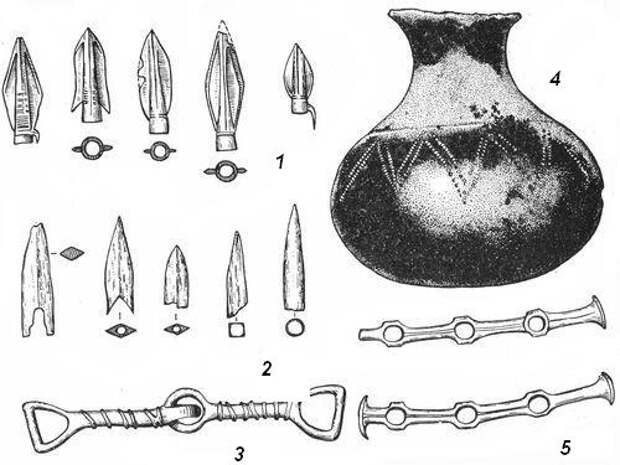

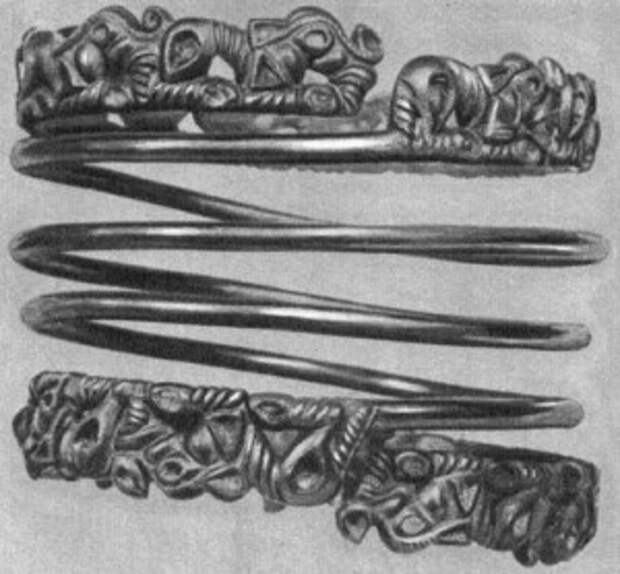

Так, в IV шахтовой гробнице Микен обнаружен псалий с шипами (элемент конского снаряжения), подобный тем, которые были широко распространены у племен культуры многоваликовой керамики.

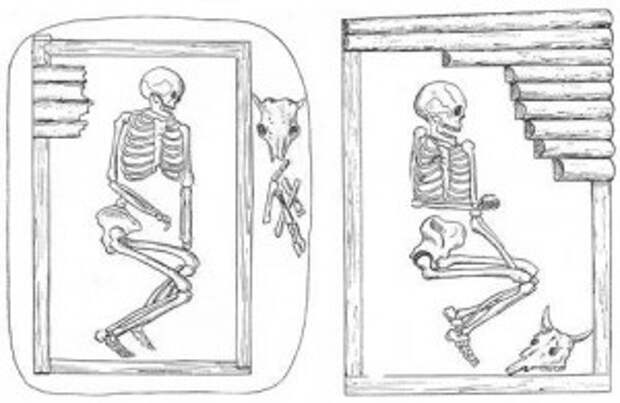

Инвентарь всаднического погребения из кургана Малая Цимбалка:

1 – бронзовые наконечники стрел; 2 – костяные наконечники стрел;

3, 5 – бронзовые удила и псалии; 4 – лощеный сосуд

Кстати, на посуде многоваликовой и срубной культуры обнаружены схематические изображения колес и колесниц.

Безусловно, лучше всего характер любого народа помогают раскрыть созданные им легенды и героические сказания. Одна из них дошла до нас благодаря древнегреческому писателю Лукиану (около 125-180 гг. н.э.), который записал ее со слов скифа Токсариса. Она повествует о двух скифских юношах – Дандамисе и Амезоке.

Одна из них дошла до нас благодаря древнегреческому писателю Лукиану (около 125-180 гг. н.э.), который записал ее со слов скифа Токсариса. Она повествует о двух скифских юношах – Дандамисе и Амезоке.

Среди пленных скифов был и Амезок. Узнав об этом, Дандамис кинулся в реку и поплыл к вражескому берегу. Когда его обнаружили сарматские воины, он громко крикнул: «Зарин!» (золото, выкуп). Тогда сарматы повели Дандамиса к своему царю, который спросил юношу о том, что он имеет и что хочет отдать за жизнь своего друга. Дандамис сказал, что у него кроме жизни ничего нет, но если царю захочется, он может отдать ее за своего побратима.

Жестокий царь рассмеялся и ответил: «Твоя жизнь мне не нужна, но если ты хочешь вызволить своего побратима, отдай лишь часть того, что предлагаешь – глаза».

Назад Дандамис возвращался с пустыми орбитами, крепко держась за освобожденного из сарматского плена товарища. Глядя им вслед, царь сарматов произнес: «Людей, подобных Дандамису, можно пленить, неожиданно напав на них, но каким же будет результат битвы с ними?». И отдал своему войску приказ об отступлении. Благодарный Дандамису за свое спасение Амезок, ослепил и себя. Они прожили еще много лет и еще при жизни вошли в легенду, которую рассказывали не только по всей Скифии, но и за ее пределами.

Упомянутые в легенде сарматы были восточными соседями скифов. Гиппократ (V в. до н.э.) рассказывает об их расселении «вокруг озера Меотиды» (Азовского моря) в Европе, к западу от Танаиса (Дона), считавшегося в то время границей между Европой и Азии. В V-IV вв. до н.э. проникновение сарматов на запад происходило мирным путем и практически не сопровождалось серьезными конфликтами и грабительскими набегами.

Отношения скифов с сарматами попеременно носили то союзнический, то враждебный характер. Сарматы оказались одним из немногих народов, оказавших скифам помощь в отражении агрессии персидского царя Дария. Однако в середине III в. до н.э., согласно переданной Полиеном легенде, против скифов, осаждавших Херсонес, выступило войско сарматов. Массовый характер передвижение сарматов на запад приняло во II в. до н.э.

Греческие писатели Диодор Сицилийский (I в. до н.э.) и Лукиан Самосатский (II в. н.э.) изображают это передвижение в виде опустошительных набегов, превративших значительную часть Скифии в пустыню. В данное время, скорее всего, и была создана легенда о Дандамисе и Амезоке.

Греческие писатели Диодор Сицилийский (I в. до н.э.) и Лукиан Самосатский (II в. н.э.) изображают это передвижение в виде опустошительных набегов, превративших значительную часть Скифии в пустыню. В данное время, скорее всего, и была создана легенда о Дандамисе и Амезоке.

Попавшим в плен скифам угрожали смерть или рабство, а спасти их от такой участи мог лишь выкуп. Паролем, означавшим отправку посольства с целью переговоров о выкупе, являлось слово «зарин» или «зирин» («золото», «выкуп»). В качестве выкупа использовались золото и драгоценности, овцы, коровы (иногда даже целые стада), лошади. Естественно, что оказаться спасенными в таком положении могли в первую очередь скифские богачи и знать, а не рядовые скифы. Вполне возможно, практиковался и обычный обмен пленными, что оставляло для последних шансы на спасение.

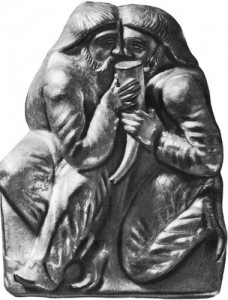

Описан в античной литературе и особый обряд побратимства, существовавший у скифов с давних времен. Будущие побратимы надрезали пальцы и капали в сосуд с вином кровь. После этого в сосуд погружалось оружие: меч, стрелы, секира и дротик.  Затем будущие побратимы одновременно, держась друг за друга, пили из сосуда. Скрепленная таким образом дружба считалась у скифов священной – крепче и неразрывнее любых уз родства. Каждый воин, пройдя через этот обряд, был готов пожертвовать для спасения друга всем своим имуществом и даже собственной жизнью.

Затем будущие побратимы одновременно, держась друг за друга, пили из сосуда. Скрепленная таким образом дружба считалась у скифов священной – крепче и неразрывнее любых уз родства. Каждый воин, пройдя через этот обряд, был готов пожертвовать для спасения друга всем своим имуществом и даже собственной жизнью.

На одной из обнаруженных в Куль-Обе (Крым) золотых рельефных пластинок, очевидно изготовленных в IV в. до н.э., изображена сцена братания скифов. Два воина, стоя на коленях и держась друг за друга, пьют из одного ритона.

Некоторые исследователи считают, что бляшка из Куль-Обы изображает не абстрактый ритуал братания, а именно легенду о Дандамисе и Амезоке, дошедшую до нас, благодаря древнегреческому писателю Лукиану. Правда, в записанной им легенде речь идет о скифских юношах, а на рельефной пластинке из скифского захоронения изображены скорее вполне зрелые воины, о чем красноречиво свидетельствуют их усы и бороды. Да и сама легенда, когда-то рассказанная скифом Токсарисом, скорее всего, была создана гораздо позже IV в. до н.э. Хотя, вполне возможно, у скифов существовала не одна, посвященная побратимам, легенда. Быть может, на пластинке из Куль-Обы изображены герои более древней, чем записанная Лукианом, легенды. Увы, об их подвиге и именах мы уже никогда не узнаем.

Интересные факты

- Главным предметом культа у сарматов, как и у скифов, был меч, олицетворявший бога войны: «Они втыкают в землю меч и с благоговением поклоняются ему, как Марсу» (Аммиан Марцеллин). Сарматы также поклонялись водяным божествам и великой богине – покровительнице коней и плодородия. С ней был также связан культ солнца и огня, хранительницами которого были специальные жрицы.

- Некоторые античные историки называют сарматов «гюнайкократуменами» («управляемыми женщинами»). Сарматские женщины отличались воинственным и смелым характером, всегда ходили на войну вместе с мужчинами и выполняли функцию жриц.

- До ІІІ в. до н.э. античне авторы называли сарматов савроматами («опоясанными мечом»). Плиний и Мела употребляют наименование «сарматы» как собирательное название для разных племен, которые «составляли одно племя, но разделенное на несколько народов с разными названиями».

- С приходом сарматов в Северное Причерноморье получили широкое распространение тамгообразные знаки, встречающиеся на монетах, бронзовых котлах, глиняных сосудах, зеркалах, пряжках, браслетах, конской упряжи и других предметах. Одни из них служили родовыми и семейными знаками, а также знаками собственности, другие имели религиозно-культовое значение.

- В некоторых скифских курганах встречаются следы сарматского влияния. Например, в Александропольском кургане (Днепропетровская область) среди конской упряжи найдены круглые флары сарматского типа, с рельефными украшениями. В мужской и женской одежде скифов широкое применение в качестве застежек получили железные и бронзовые фибулы, также заимствованные у сарматов.

Перекопский ровДревние книги в пожарах горят,

Но сохраняются мифы.

Двадцать столетий тому назад

Крымом владели скифы.

Жил этот сильный и смелый народ,

Где в море впадает Волга.

Оттуда и начали скифы поход,

Который продлился долго.

Дошли до Египта.

Скифы пришли в Крым в VI I в. до н. э. из Азии. Они завоевали территории, ранее принадлежащие киммерийцам, а затем отправились на юг, где находились богатые государства Закавказья и Передней Азии (Урарту, Лидия, Мидия, Ассирия). Оставив семьи, имущество, стада в Крыму, скифские отряды воевали налегке, стремительно нападая на врага. Поход длился достаточно долго — от 20 до 60 лет. За это время скифское войско достигло Египта и Палестины. Однако завершение похода было неудачным. Потерпев поражение от Мидии и Нововавилонского царства, скифское войско вынуждено было вернуться в степи Причерноморья в начале VI в. до н. э. Но возвратившимся скифам, по свидетельству Геродота, пришлось сражаться со своими рабами.

Большинство исследователей признают, что ров, выкопанный рабами, не мог находиться на Перекопе. Возможно, он располагался на Акмонайском перешейке, на западной границе Керченского полуострова, только там можно прорыть ров от Меотиды (Арабатская стрелка) до Гаврских гор, которые начинались у современной Феодосии.

Более чем две тысячи лет тому назад на Крымском полуострове господствовали скифы — могучее и воинственное племя. Воспитанные в суровых условиях, скифы отличались выносливостью и душевной доблестью. Скифские воины, сильные и мужественные, готовы были в любую минуту сесть на коней и отправиться в поход на врага, угрожающего их отечеству.

В то далёкое время между скифами и египтянами разгорелся спор о том, кто из них является самым древним народом.

— Мы первые появились на земле, — хвалились египтяне. — От нас пошли все другие народы, в том числе и вы, скифы.

— Нет, мы самый древний народ, — возражали скифы. — На свете ещё никого не было, даже вас, египтян, а наши предки уже кочевали по просторным степям Скифии.

— Ну, это еще надо доказать, — говорили египтяне. — А вот мы вам докажем! В начале сотворения мира, когда одни страны пылали от нестерпимой жары, а другие, как ваша Скифия, покрывались льдом от ужасного холода, в Египте был климат умеренный. И если в других странах человек существовать не мог, пока не были найдены средства защиты от жары и холода, то в Египте ни зимние холода, ни летний зной не причиняли страданий его обитателям, а плодородная почва давала обильное количество пищи. Итак, наша страна с полным правом может считаться родиной людей.

Посмеялись скифы над доказательствами египтян:

— Да разве ж это доказательства?! Ведь каждому ясно, что природа, распределив по странам света жару и холод, сразу же создала живые существа и растения, способные переносить тот или иной климат. Ваши растения, например, любят много тепла и не терпят холода, а наши вполне переносят зиму. Что касается плодородия ваших земель, то они не сразу стали плодородными. Потребовались много веков и труд многих поколений для сооружения плотин и оросительных каналов, после чего ваши поля стали давать урожай. А теперь выслушайте доказательства в нашу пользу. Если в мире, как утверждают некоторые мудрецы, первоначально господствовал огонь, то наша Скифия, вследствие зимних холодов, первой остыла и на её территории появились первые люди. А Египет долго после этого оставался в огне. Да и доселе он не остыл как следует и страдает от жары.

Если же земли, как утверждают другие мудрецы, некогда были затоплены, то прежде освободились от воды и высохли высокие места, а в низменностях вода стояла дольше всего. Как известно, Скифия лежит выше Египта, с её поверхности раньше схлынула вода и раньше появились живые существа…

Много лет продолжался этот спор между двумя древними народами. Наконец египтяне, не сумев убедить противника словом, решили доказать свою правоту мечом и объявили скифам войну. Египетский царь Везосиз собрал великое войско и повёл его на Скифию, предварительно выслав туда своих послов. Послы предложили скифам сдаться без боя, выразить Везосизу, царю богатой и сильной страны, покорность и признать египтян самым древним народом. Скифы ответили египетским послам так:

— Царь столь богатой страны безрассудно, лишь по высокомерию своему начал войну с нищими, войну, которой ему следовало бы опасаться, так как исход её сомнителен, награды никакой, а вред очевиден. Скифы не станут дожидаться, когда к ним придет богатый противник, а сами поспешат навстречу добыче.

Дело не замедлило последовать за словами. Не успел египетский царь выслушать от своих послов дерзкий ответ скифов, как вдали показалось большое пыльное облако и послышался топот сотен тысяч конских копыт. Везосиз никак не ожидал, что скифы осмелятся первыми напасть на него, растерялся и, бросив войско со всем военным снаряжением, бежал.

Скифы, захватив обильную добычу, преследовали противника до самого Египта, и только болота не пустили их в эту южную богатую страну. Окрыленные победой над египтянами, скифы не повернули сразу домой, а двинулись в поход по Средней Азии. Они покоряли одну страну за другой, накладывая в знак своей власти умеренную дань, и вскоре вся Азия сделалась скифскою данницею…

С тех пор, как скифские воины покинули свою родную Скифию, прошло ни много ни мало как двадцать лет. Скифские жены, истомившись от долгого ожидания и полагая, что мужья их все погибли в боях и больше не вернутся, вступили в брак со своими рабами. И когда жены услышали, что их мужья живы и вскоре вернутся домой, они пришли в неописуемый ужас. Что делать? Посоветовавшись между собой, они созвали всех рабов, и также сыновей своих, прижитых с рабами, и сказали:

— Нам всем угрожает гибель от рук мстителей. Мужья не простят измены ни нам, своим женам, ни вам, своим рабам, ни вам, незаконным детям. Поэтому защищайтесь как только можете!

И тогда рабы и их сыновья взяли в руки кирки и отправились туда, где узкая полоска земли соединяла Крымский полуостров с материком. Выкопав глубокий ров, они вооружились и засели там, решив погибнуть все до одного, но не пропустить мстителей.

Ничего этого не зная, скифские воины, гордые и счастливые от многочисленных побед, приближались к родной земле.

Они предвкушали радость встречи со своими матерями, женами, детьми, — и их возбужденные голоса разносились далеко по степи. А вот и перешеек, то единственное место, по которому скифы могут перейти через солёные озёра на полуостров к себе домой. Но что это? Глубокий ров, которого раньше не было, преграждал им путь, а какие-то неизвестные люди угрожали им оружием! Разъярённые скифы навалились на неизвестных, и начался жестокий бой. Двадцать дней на узком перешейке лилась кровь, двадцать дней подряд падали и умирали люди. Неизвестные дрались так отчаянно, словно защищали свою родную землю, и невозможно было их одолеть.

А вот и перешеек, то единственное место, по которому скифы могут перейти через солёные озёра на полуостров к себе домой. Но что это? Глубокий ров, которого раньше не было, преграждал им путь, а какие-то неизвестные люди угрожали им оружием! Разъярённые скифы навалились на неизвестных, и начался жестокий бой. Двадцать дней на узком перешейке лилась кровь, двадцать дней подряд падали и умирали люди. Неизвестные дрались так отчаянно, словно защищали свою родную землю, и невозможно было их одолеть.

После двадцатидневной борьбы скифы отступили и удалились на совещание.

— Если так будет продолжаться и дальше, — сказали самые мудрые воины, — то никто из нас не увидит родины. Мы все погибнем здесь, у её порога. Надо узнать, кто они и чего от нас хотят. И узнали скифы, что воюют они против своих рабов и сыновей своих жен, и поняли тогда, что силой оружия им не победить отчаявшихся, что надо действовать иначе. Снова скифские воины двинулись на штурм рва, только в руках у них были не мечи и стрелы, а кнуты и розги. Приблизившись к защитникам, они неожиданно осыпали их ударами, и те, увидев кнут и услышав свист розог, из отважных воинов превратились в покорных рабов и, побросав оружие, в панике бежали…

Скифы после этого не засыпали ров, а наоборот, расширили, углубили его и рядом построили небольшое укрепление. Как опытные воины, они поняли, что ров может быть надёжной защитой от нападения врагов. С тех незапамятных времён и существует Перекопский ров. Перекопский вал и ров пересекают Перекопский перешеек Крымского полуострова в самой узкой его части. Длина Перекопского вала достигает 11 км, ширина у основания - свыше 15 м, высота – 8-10 м. Ров перед валом имеет глубину до 10 м, а ширину – до 20 м. С востока вал упирается в Сиваш, с запада – в Черное море. С древних времен Перекопский вал служил основой укреплений северной части Крыма. Впервые о его существовании упоминает «отец истории» Геродот в 5 веке до н.э. Описания этого сооружения можно найти также в произведениях Плиния Старшего, Птоломея, Константина Багрянородного и ряда других авторов, описывающих Северное Причерноморье. Как оборонительное сооружение Перекопский вал был значительно усилен во времена Крымского ханства, входящего с состав Турецкой империи.

Перекопский вал и ров пересекают Перекопский перешеек Крымского полуострова в самой узкой его части. Длина Перекопского вала достигает 11 км, ширина у основания - свыше 15 м, высота – 8-10 м. Ров перед валом имеет глубину до 10 м, а ширину – до 20 м. С востока вал упирается в Сиваш, с запада – в Черное море. С древних времен Перекопский вал служил основой укреплений северной части Крыма. Впервые о его существовании упоминает «отец истории» Геродот в 5 веке до н.э. Описания этого сооружения можно найти также в произведениях Плиния Старшего, Птоломея, Константина Багрянородного и ряда других авторов, описывающих Северное Причерноморье. Как оборонительное сооружение Перекопский вал был значительно усилен во времена Крымского ханства, входящего с состав Турецкой империи.

Во времена Менгли и Девлет Гиреев по гребню вала были воздвигнуты шесть бастионов и башни между ними, построена крепость Ор-Капу, через ворота которой вели захваченных на украинских землях невольников, через эти же ворота проходил Чумацкий шлях.

Важное географическое и стратегическое положение Перекопского перешейка и Перекопского вала способствовало тому, что здесь находился крупный центр средневековой торговли. Рядом с крепостью Ор-Капу находился город Перекоп, ана 5 верст южнее еще в XVII веке существовал перевалочный торговый пункт.

Сюда расселилась в 30-е годы XVIII века значительная часть жителей Перекопа, преимущественно армяне и греки, которых всячески притесняли татарские беи. В 1736г. это селение назвали Армянским Базаром. Позже оно стало крупным центром сбыта овчин, шерсти, соли.

Древний или большой Перекопский вал благодаря своему расположению является уникальным по продолжительности использования долговременным оборонительным сооружением. Построенный в 1 тыс. до н.э., он послужил в XV-XVI вв. н.э. основой для крупного линейного укрепления эпохи огнестрельной фортификации. В новейшее время, в годы Гражданской и Великой Отечественной войн служил рубежом обороны Крыма.

Цитата сообщения Владимир_Гринчув Прочитать целикомВ свой цитатник или сообщество!

Скифские легенды о походах в Египет

Свежие комментарии