Корни Трезвости имеют древнерусское происхождение. Изначально ею обозначался синергизм таких состояний, как спокойствие, величие, вдумчивость, размеренность, зрелость, разумность, неспешность, точность, рассудительность, мудрость. Выражения типа: «трезвый взгляд», «трезвое решение», «трезвая мысль», «трезвый правитель» и т.

д. красноречиво свидетельствуют об этом. Известно, что в наиболее консервативном виде сохранились значения древнерусского языка в Православной Церкви, где ежедневно звучит церковнославянская речь. Без ложной скромности скажем, что вопреки всем политическим процессам и государственным преобразованиям только из-за церковной ограды второе тысячелетие звучат трезвенные напутствия, раскрывающие человеку смысл его земного предназначения, предлагая ему на всем протяжении земного пути бодрствовать и трезвиться.

Обращает на себя внимание то, что в русском религиозном опыте Трезвость аналогична Софии – Премудрости Божией. С ней связан расцвет Древней Руси: симфония культуры, искусства, ремесел, экономики, политики и военного дела – всё это результат трезвенного мышления масс и прежде всего их правителей. Начало трезвенному преобразованию нации было положено трудами св.княгини Ольги и продолжено св. князем Владимиром – крестителем Руси, унаследовано и претворено в жизнь Великими князьями Рюриковичами, подхвачено царствующей династией Романовых. Потомкам следует всегда помнить, когда и при ком сформировался и успешно позиционировал себя в мире русский этнос.

В середине XVI века в России появляется кабак - место казённой или откупной продажи спиртных напитков. Иван Грозный распорядился построить первый кабак в Замоскворечье, вернувшись из казанского похода. Как гласит «Русский архив» (1886), он запретил жителям Москвы пить водку, позволив, однако, для опричников построить особый дом под названием кабак. Капли золотого дождя упали в царскую казну и забарабанили всё чаще и чаще стараниями проворных слуг, смекнувших, что дело это - зело доходно. Уже к первой половине XVII века «царёвы кабаки» как грибы после дождя выросли не только в городах, но и в небольших деревнях. Приходившие туда быстро хмелели. Пожалуй, с этих лет начал формироваться миф о повсеместном пьянстве на Руси, в основе которого лежат свидетельства заезжих иностранцев.

Итак, со времён Ивана Грозного стали собираться кабацкие доходы, или «напойные деньги». Осуществляли это присяжные головы и целовальники, то есть выборные чиновники.

Наряду с казёнными - царскими кабаками - на Руси возникла и другая форма - пожалованные кабаки боярам, помещикам и монастырям. Одновременно московское правительство жёстко преследовало кормчество, ревностно ограждая свою монополию на производство и продажу алкогольных напитков. И всё же в Московии нашлись люди, усмотревшие в действовавшей системе спаивания, хотя и очень доходной, одну из главных причин «душевредства». Так именовал пьянство патриарх Никон, под влиянием которого царь Алексей Михайлович задумал широкую реформу кабацкого дела. С этого времени берут начало попытки государственной регламентации производства алкоголя. В феврале 1652 года были посланы грамоты по городам, которыми объявлялось, что с нового года «в городах кабакам не быть, а быть по одному кружечному двору». Запрещалась торговля вином во время Великого поста и на Святой неделе. Воеводам предписывалось закрывать на это время кабаки. В августе 1652 года был созван «собор о кабаках», на котором предстояло выяснить детали реформы, уже в принципе принятой и осуществлённой в своих основных чертах. Состав участников собора, как видно из грамоты, посланной в Углич 16 августа 1652 года с изложением постановлений собора, был обычным для XVII века.

Из постановлений собора особенно важным является ограничение времени торговли вином. Запрещалась его продажа во время постов, по воскресеньям, средам и пятницам. А разрешалась в понедельник, вторник, четверг и субботу только после обедни, то есть после 14 часов, и прекращалась летом - за час «до вечера» (около 17 часов 30 минут), а зимой - «в отдачу часов денных» (около 17 часов). Категорически было запрещено торговать вином ночью. Количество вина, продаваемого одному лицу, было ограничено одной чаркой, в долг и под заклад давать было не велено. В заключении грамоты о кабацкой реформе, посланной в Углич, была добавлена любопытная оговорка относительно «напойных денег» -«собрать перед прежним с прибылью»! Достигнуть этой цели московское правительство надеялось путём уничтожения частных кабаков и повышения цены на вино. Именно эта лицемерная по своей сути политика красной нитью проходит через историю кабацкого вопроса в России. С одной стороны, монарх бичует пьянство, с другой - велит с прибылью собрать «напойные».

Среди преемников Ивана Грозного в развитии кабацкого дела особо выделился Петра I, сам большой любитель выпить (чему он, кроме прочего, обучился в «просвещённой» Европе), а затем и Екатерина Великая, которая, не мудрствуя лукаво, прямо заявила, что «пьяной Россией легче управлять». «Петр, воротившийся в августе 1698 года из путешествия, вешал на виселицах крамольную Москву и приступал к своей реформации.

Средством к его реформаторским затеям по-прежнему служили кабаки, и Пётр шёл в этом случае по пути своих предшественников: Пётр принялся облагать питьё и еду народа». О насильственном насаждении Петром I дикого пьянства в высших слоях русского общества, в том числе среди женщин, можно прочесть у В.О. Ключевского.

Государь был снисходителен исключительно к участникам царских пирушек, а для простолюдинов придумал оригинальную медаль «За пьянство». Изготавливалась она из железа и весила 15 фунтов (6 килограммов). Эту медаль вручали отпетым пьяницам. Она была снабжена железным ошейником, который застегивался на шее, и выпивоха должен был носить этот груз «денно и нощно».

Государь был снисходителен исключительно к участникам царских пирушек, а для простолюдинов придумал оригинальную медаль «За пьянство». Изготавливалась она из железа и весила 15 фунтов (6 килограммов). Эту медаль вручали отпетым пьяницам. Она была снабжена железным ошейником, который застегивался на шее, и выпивоха должен был носить этот груз «денно и нощно».

В определенной степени Петра можно даже пожалеть… Рос без отца, матери до него не было дела. В детстве испытал тяжелую психологическую травму: близких ему бояр и родственников (боярина Матвеева, Нарышкина) на глазах у мальчишки-царя буквально разорвали на части обезумевшие стрельцы. Предоставленный сам себе, он и не мог приобрести разумного отношения к окружающему. Фактический сирота…

В «прорубленное» этим высокопоставленным «сиротой» «окно в Европу» в Россию в XVIII веке хлынула очередная волна иностранцев – «немцев». «Немцами» в те времена называли всех иностранцев. В Немецкой слободе проживали ремесленники, торговцы, военные, лекари, переводчики. Россия стала для них второй родиной.

В Россию в поисках счастья приезжали и иностранцы с темным прошлым, авантюристы. Немудрено, что основным занятием многих из жителей Немецкой слободы в свободное время было неумеренное пьянство. Иностранцы, причудливо смешав разноязыкие слова, дали русской водке название, под которым она приобрела известность в Европе – hwasser.

Русские не остались в долгу и, глядя, как жители слободы энергично потребляют водку, придумали этому синоним – «квасить». Москвичи сторонились Немецкой слободы. Молодой Петр, который разделял стиль жизни жителей Немецкой слободы, заимствовал его, а затем перенес в свою компанию, позже – в среду российского дворянства, а, следовательно, и в Россию в целом. Не понял будущий царь-преобразователь, что веселые посиделки в Немецкой слободе, частым и желанным гостем которых он был, не составляли смысла жизни местных обитателей, поскольку они все-таки были «…ремесленники, торговцы, военные, лекари, переводчики» и именно этими трудами зарабатывали себе на жизнь.

Впрочем, понятие «заработать на жизнь» для царей вообще не знакомо. Образ настоящего «европейского» времяпрепровождения сформировался у Петра в достаточно юном возрасте и откликнулся России позднее «Всешутейшим Собором», пьяными ассамблеями и постоянными принудительными застольями, которые «гламурно» заканчивались под столом. Ведь требовал же, настаивал! До поросячьего визга, в «зюзю», в «хламину», чтобы себя не помнить! Не просто становиться европейским народом, ох, не просто. А кто сказал, что будет легко? Вот тут-то и почувствовали на себе многочисленные иноземные послы всю мощь и своеобразие российского гостеприимства.

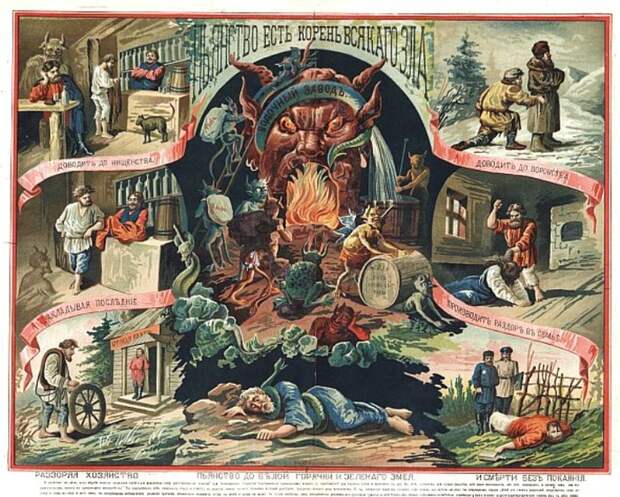

Уже в те времена все лучшие умы России осознали к чему ведёт такая политика и стали быть тревогу. То и дело звучали призывы к правительству прекратить спаивать народ. Православная Церковь стала отлучать пьяниц от причастия. Повсюду возникали добровольные общества трезвости. Апогеем этой реакции стал в 1858–59 годах антиалкогольный бунт, прошедший в 32 губерниях России. Сам русский народ (якобы исконно пьющий) потребовал от правительства закрыть кабаки!

В 1648 году вспыхнул «кабацкий бунт», в котором участвовало более 500 человек, 200 из которых принадлежали к православному духовенству. Бунт был подавлен и, несмотря на народные протесты, в 1652 г. введена винная монополия. Так спаивание населения из разряда узко собственнического интереса перешло в разряд государственного регулирования. Разрешение иноземцам на продажу спиртного выдавалось в знак награды или за большие деньги, после чего они пользовались широкими полномочиями и льготами по торговле табаком и спиртным. При этой торговле они получали баснословную прибыль: более 100%.

Эту войну историки чаще называют "ТРЕЗВЕННИЧЕСКИМИ БУНТАМИ", потому, что крестьяне отказывались покупать вино и водку, давали зарок не пить всем селом. Почему они это делали? Потому, что не хотели, чтобы за счет их здоровья наживались откупщики - те 146 человек, в чьи карманы стекались деньги от продажи спиртного со всей России. Водку откупщики буквально навязывали; если кто не хотел пить, ему все равно приходилось платить за нее: такие тогда установились правила.

Эту войну историки чаще называют "ТРЕЗВЕННИЧЕСКИМИ БУНТАМИ", потому, что крестьяне отказывались покупать вино и водку, давали зарок не пить всем селом. Почему они это делали? Потому, что не хотели, чтобы за счет их здоровья наживались откупщики - те 146 человек, в чьи карманы стекались деньги от продажи спиртного со всей России. Водку откупщики буквально навязывали; если кто не хотел пить, ему все равно приходилось платить за нее: такие тогда установились правила.Виноторговцы, войдя во вкус, взвинчивали цены: к 1858 году ведро сивухи вместо трех рублей стали продавать по десять. В конце концов крестьянам надоело кормить дармоедов, и они, не сговариваясь, стали бойкотировать торговцев вином.

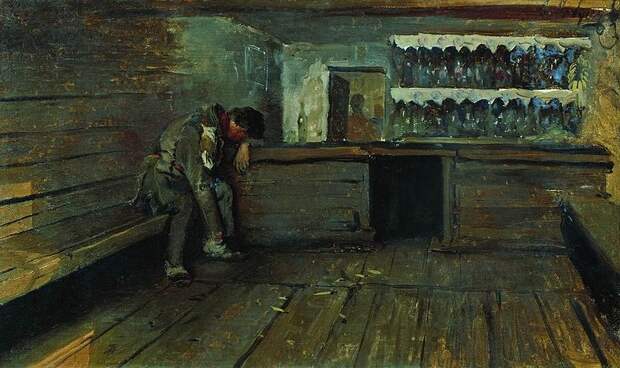

Крестьяне отвернулись от кабака не столько из-за жадности, сколько из-за принципа: трудолюбивые, работящие хозяева видели, как их односельчане один за другим пополняют ряды горьких пьяниц, которым уже ничего, кроме выпивки, не мило. Страдали жены, дети, и чтобы прекратить расползание пьянства среди сельчан, на сходах общины всем миром решали: В НАШЕМ СЕЛЕ НИКТО НЕ ПЬЕТ!

Что оставалось делать виноторговцам? Они сбавили цену. Рабочий люд не откликнулся на "доброту". Шинкари, чтобы сбить трезвеннические настроения, объявили о безоплатной раздаче водки. И на это люди не клюнули, ответив твердым: "НЕ ПЬЕМ!"

К примеру, в Балашовском уезде Саратовской губернии в декабре 1858 года 4752 человека отказались от употребления спиртного. Ко всем кабакам в Балашове приставили караул от народа для наблюдения, чтобы никто не покупал вино, нарушивших зарок по приговору народного суда штрафовали или же подвергали телесному наказанию.

В марте 1858 года министры финансов, внутренних дел и государственных имуществ издали распоряжения по своим ведомствам. Суть тех указов сводилась к запрету...ТРЕЗВОСТИ! Местным властям предписывалось не допускать организации обществ трезвости, а уже существующие приговоры о воздержании от вина уничтожить и впредь не допускать.

Вот тогда-то, в ответ на запрет трезвости, по России и прокатилась волна погромов. Начавшись в мае 1859 года на западе страны, в июне бунт дошел и до берегов Волги. Крестьяне громили питейные заведения в Балашовском, Аткарском, Хвалынском, Саратовском и во многих других уездах.

В Вольске. 24 июля 1859 года трехтысячная толпа разбила там винные выставки на ярмарке. Квартальные надзиратели, полицейские, мобилизовав инвалидные команды и солдат 17-й артиллерийской бригады, тщетно пытались утихомирить бунтующих. Восставшие разоружили полицию и солдат, выпустили из тюрьмы заключенных. Только через несколько дней прибывшие из Саратова войска навели порядок, арестовав 27 человек (а всего по Вольскому и Хвалынскому уездам в тюрьму бросили 132 человека).

Всех их следственная комиссия осудила по одному только показанию кабацких сидельцев, оговоривших подсудимых в расхищении вина (громя кабаки, бунтовщики не пили вино, а выливали его на землю), не подкрепляя свои обвинения доказательствами. Историки отмечают, что не зафиксировано ни одного случая воровства, деньги расхищали сами служащие питейных заведений, списывая пропажу на восставших.

Всего же по России в тюрьму и на каторгу отправили 11 тысяч человек. Многие погибли от пуль: бунт усмиряли войска, получившие приказ стрелять в восставших. По всей стране шла расправа над теми, кто отважился протестовать против спаивания народа. Судьи свирепствовали: им велели не просто наказать бунтовщиков, а покарать примерно, чтобы другим неповадно было стремиться "к трезвости без официального на то разрешения". Власть имущие понимали, что усмирить можно силой, а вот долго сидеть на штыках - неуютно.

Требовалось закрепить успех. Как? Правительство, подобно героям популярной кинокомедии, решило: "Кто нам мешает, тот нам и поможет". Откупную систему продажи вина отменили, вместо нее ввели акциз. Теперь всякий желающий производить и продавать вино, мог заплатив налог в казну, наживаться на спаивании своих сограждан. Во многих селах нашлись предатели, которые, чувствуя за спиной поддержку штыков, продолжили войну против трезвости иными "мирными" методами.

Цитата сообщения Владимир_Гринчув

Бунты трезвости...

Свежие комментарии