Строго говоря, народы, которые мы безоговорочно относим к монгольским, тоже не все были кочевыми скотоводами. Речь идет даже не о тех народах монгольского языка – таких, как баргуты и ойраты, которых сами потомки Бодончара не считали за «своих». Некоторые и исконно монгольские роды относились к «лесным народам», причем порой по старой памяти, так как их предки были звероловами. Были и такие племена, которые принадлежали к лесным и степным одновременно – например, урянхаты, откуда родом был, между прочим, знаменитый Субэдэй-багатур – покоритель Руси. Лесные урянхаты, как и другие лесовики, сильно отличались по образу жизни от степных.

Главным занятием «лесных» монголов была охота, в меньшей степени – рыболовство. Они почти никогда не покидали своих лесов, блуждая по ним в поисках дичи. Однако надо отметить, что эти блуждания отнюдь не были бессистемными. Как и у их соседей-степняков, земли – в данном случае, охотничьи угодья – были строго закреплены за отдельными родами или семьями. В пределах этих достаточно обширных участков и протекала их своеобразная кочевая жизнь. В силу естественно-природных причин лесовики не использовали повозок, не было у них и юрт, подобных тем, что имелись у монголов степи. Жили они в шалашах из березовой коры и при необходимости весь свой нехитрый скарб могли унести на собственных плечах. Тем не менее, определенное влияние соседей-скотоводов ощущалось. «Лесные» приручали диких оленей-изюбрей (Рашид ад-Дин называет их «горными быками») и косуль, питались их мясом и молоком; изюбри использовались ими и как вьючные животные. Но, в отличие от степняков, они не были привязаны к своим стадам: одомашненные звери следовали за человеком-охотником, а не человек следовал за ними, как у скотоводов. В силу этого лесовики презирали кочевников как пожертвовавших своей свободой ради более сытой и предсказуемой жизни. Жизнь скотовода они считали невыносимой и, например, главной угрозой для непослушной дочери было обещание отдать ее замуж за степняка, где той придется ходить за баранами. И некоторые, видя такую удручающую перспективу, кончали жизнь самоубийством.[27]

Хозяйство у лесных народов было крайне несложным. Одежда шилась из шкур животных, пищей было мясо, иногда – рыба. Нет никаких сведений, что они готовили из молока какие-либо продукты (а степняки делали более двадцати видов молочных продуктов). Основным напитком был древесный сок (очевидно, березовый), главным оружием – копье, хотя они знали лук и стрелы, с которыми охотились на мелкую дичь. Зимой «лесные» передвигались на лыжах, причем настолько быстро, что могли преследовать и быстроногих оленей и косуль. Однако к XII веку в лесном образе жизни начали происходить некоторые изменения, вызванные как соседством с монголами-степняками, так и контактами с мусульманскими и уйгурскими торговцами, которые в поисках мехов забирались далеко на север. Надо сказать, что денег лесовики не знали, и купцам этим приходилось порой нелегко: так, один купец перегонял в северные леса целую тысячу баранов для обмена на меха пушных зверей. Завязалась кое-какая обменная торговля с кочевниками – те же меха в обмен на войлок, шерсть и продукты. Это привело и к некой дифференциации лесных народов; известны целые племена, специализировавшиеся в охоте на разных зверей: булагачин – «соболевщики» и керемучин – «белковщики». С торговлей пришла и разница в достатке, у более богатых появились лошади, удобная шерстяная и даже шелковая одежда, их рацион разнообразили просяные и пшеничные лепешки. Но в целом хозяйственный уклад «лесных» народов оставался более примитивным, нежели у их южных соседей – степных монголов.

О хозяйстве степных кочевников мы имеем намного больше сведений. И сами эти племена были гораздо многочисленнее «лесных», и роль их в мировой истории несоизмерима. Истинным вождем этого «поколения людей, живущих в войлочных кибитках», стал Чингисхан, покоритель полумира.

Основных занятий у степных монголов было два: скотоводство и охота, но главным из них, определившим самую основу их образа жизни, было все же круглогодичное кочевое скотоводство. Монголам-кочевникам, как и всем прочим номадам, приходилось постоянно переходить с одного места на другое в поисках хороших пастбищ для скота. Не следует, впрочем, думать, что это было медленным безостановочным движением. Как правило, они после перекочевки устанавливали свои юрты[28] в наиболее удобном месте на неделю-две, а иногда и на более долгий срок – в зависимости от возможностей пастбища и величины стад. От этого же зависела и длина перекочевок: чем больше было стадо, тем длиннее был кочевой переход. Сена на зиму в восточной части Великой степи, как уже говорилось, не запасали, но сами перекочевки регулировались так, чтобы зимой оказаться в бесснежных равнинных степях, летом же кочевали по отрогам гор и речным долинам, где трава была богаче, но зимой там было больше снега, что затрудняло скоту добывание пищи. В весенне-летний период перекочевки варьировались и сообразно преимущественному составу стад: горные пастбища больше подходили для коней, приречные – для овец.

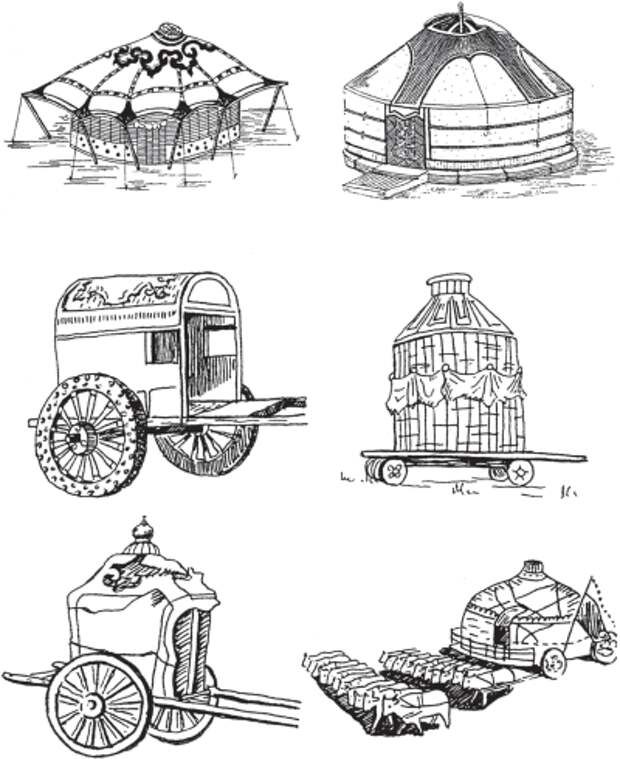

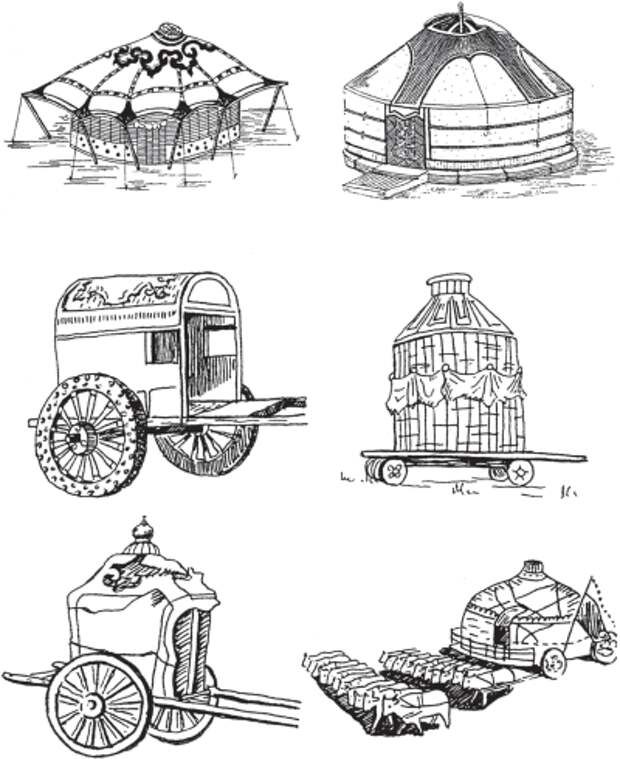

Юрты и повозки монголов

Юрты и повозки монголов

В XII веке мы различаем у монголов два вида кочевья, во многом противоположных друг другу. С одной стороны, это семейное или родственное кочевье в одну или несколько юрт; с другой – кочевали весьма большими группами в сотни юрт и кибиток. Малое кочевье называлось «аил» (айил), большое состояло из скопления аилов и называлось «курень», что означает «кольцо» и отражает способ расстановки повозок и шатров. Таким образом, существовали аильный и куренной способы перекочевок.

В данном случае четко прослеживается одно из важнейших противоречий кочевой жизни вообще. Поскольку скот являлся личной собственностью (собственностью семьи), то для каждого кочевника, а особенно для богатого скотом, куда удобнее было кочевать отдельным аилом. Привольно, никто не мешает, нет бедных родовичей-нахлебников. Однако такое кочевание становится приемлемым только при достаточно высоком уровне безопасности. В условиях постоянных набегов, грабежей и межродовых войн – а именно такова была ситуация в XII веке – аильный способ, при всех своих плюсах, становился слишком опасным. Надо было искать выход, и тогда возникли курени – фактически укрепленные поселки, где в середине кольца стоял шатер старшего, а вокруг, концентрическими кругами, повозки и юрты младших родовичей. Применялся, по-видимому, и смешанный способ, когда владельцы жили в куренях в целях личной безопасности, а стада их вместе с подневольными пастухами кочевали аилами. При этом в случае набега на аил из куреня могла прийти быстрая помощь, а при превосходстве нападавших в самом курене можно было успешно держать круговую оборону. Таким образом, в XII веке два способа кочевья соседствовали друг с другом. Позднее, с созданием империи Чингисхана, куренной способ отмирает, так как вместе с имперским порядком пришла и безопасность, жестко контролируемая Ясой[29].

Валяние войлока. С картины Б.Шарава «Один день Монголии»

Валяние войлока. С картины Б.Шарава «Один день Монголии»

Стада у монголов состояли из разных видов животных: крупного рогатого скота, коней, овец и коз; у богатых были и привозные (тангутские) верблюды. Но главным животным, ценимым больше всего, являлась лошадь. Табуны коней были основным богатством монгола: без коня было вообще невозможно вести кочевое хозяйство. Конь служил средством передвижения, нес службу на войне и облавной охоте, мог спасти своего хозяина в минуту опасности. Рассказами о конях и табунах переполнены страницы «Сокровенного Сказания», без коня монгол не мог считаться полноценным человеком. «Что может сделать монгол, когда он лишился коня?» – кричали враги Хутула-хану, загнав его в болото. Сам Чингисхан говорил: «Тот, кто упадет с лошади, будет ли иметь возможность встать и сражаться? А если и встанет, то пеший как пойдет под конного и выйдет победителем?»

По состоянию коней монголы судили о положении того или иного рода; от него очень часто зависели победа или поражение в битве. Но лошадь являлась не только средством передвижения или вьючным животным: она была и пищей. Монголы питались конским мясом, пили кобылье молоко и изготавливали из него хмельной напиток – кумыс. Использовались и конская шкура и волос – применение лошади было чрезвычайно многообразным. Самый бедный монгол владел лошадьми, и нищей считалась семья, в которой не было хотя бы двух лошадей на человека.

Другие породы скота, хотя имели менее важное значение, чем конские табуны, но тоже играли важную роль в хозяйстве монгола, являясь одним из признаков богатства. Набитая шелками и золотом юрта еще не делала монгола богатым в глазах его соседей, если у того имелось мало скота. В XII веке это было особенно важно, так как в целом скота было недостаточно. Хотя мы и не располагаем точными данными об этом, но косвенные сведения доказывают, что большое количество скота у монголов появилось только после походов Чингисхана.

Использование скота также было разнообразным. Разумеется, главным было употребление его в пищу – мясную и молочную. Крупный рогатый скот также применялся как средство передвижения, главным образом как запряжка для перевозимых шатров-юрт и повозок-кибиток. Лошади для этой цели никогда не употреблялись. Баранов держали ради мяса, шкур и шерсти. Овечьи шкуры шли на одежду, из шерсти катали основной строительный материал монгольской степи – войлок. Даже испражнения животных полностью шли в дело – высушенный навоз в безлесной степи являлся основным видом топлива. Мясо шло в пищу людям, кости – пастушьим овчаркам.

Между прочим, вопреки мнению многих, включая даже специалистов, мясо не являлось основной пищей кочевников. Это мнение верно лишь отчасти. В действительности, основой питания мясо было у монголов лишь в зимний период. Его заготавливали в больших количествах поздней осенью или в начале зимы, когда кололи нагулявших жир баранов и замораживали туши. После этого и начинался мясоед – тем более, что молока зимой животные давали значительно меньше. Однако большую часть года – весной, летом и осенью – монголы питались молочными продуктами, лишь иногда разнообразя свой стол охотничьей добычей или мясом павших животных. В стадах в это время скот никогда не забивали, разве что к какому-либо празднику. Но и на праздниках не объедались: мясом одного барана кормили пятьдесят и даже сто человек.

Вообще, пищу монголов, конечно, нельзя назвать слишком разнообразной, однако, мясо-молочные продукты были действительно на любой вкус. Мясо употреблялось в вареном, жареном, вяленом и копченом виде. Делали монголы и колбасы – главным образом, из конины. Такая колбаса, которую ели в свежем виде, была, по свидетельству Рубрука, очень вкусной. Имелось более двадцати видов молочных продуктов; при этом монголы извлекали из молока буквально все, что только возможно. Очень важным делом (и исключительно мужским) считалось сбивание кумыса. Образующаяся при этом гуща была самой обыденной пищей, а забродившая сыворотка (собственно кумыс) – главным хмельным напитком. Для особо важных персон изготавливался некий черный кумыс, секрет изготовления которого, к сожалению, утрачен. Кроме того, монголы в больших количествах заготавливали масло, которое, хотя и делалось без применения соли, могло храниться довольно долгий срок. Совершенно особую роль в питании монголов играл так называемый хурут – очень кислый творог, высушенный на солнце до каменного состояния. Поскольку он мог без каких-либо изменений храниться годами, хурут стал главной пищей «на черный день». Когда в степи начинался голод, – а такое в результате джуда[30] бывало каждые несколько лет – только запасенный заранее сушеный творог спасал кочевников от голодной смерти. Не случайно уже в эпоху Чингисхана каждого воина-монгола обязывали иметь при себе несколько килограммов хурута, которые могли обеспечить его пищей на две-три недели. Между прочим, во многом благодаря этому любопытному продукту обеспечивалась небывалая мобильность монгольских войск: хурут делал ненужными многочисленные замедляющие движение продуктовые обозы; в результате монголы могли за неделю преодолевать расстояние в тысячу (!) километров и появляться там, где их никто не ждал.

И все же скотоводство, хотя оно и являлось главным занятием кочевников, не могло обеспечить монголов всем необходимым – в XII веке для этого просто недоставало скота. Поэтому недостаток пищи восполнялся и другими способами ее добывания: охотой и, в меньшей степени, рыбной ловлей. Охота доставляла значительную часть пропитания, но, помимо прочего, она была и одним из любимых занятий монголов, в том числе и богатых, которым голод никак не грозил. Она позволяла разнообразить пищу, а летом становилась главным источником пополнения мясных продуктов. Различалось несколько видов охоты, важнейшим из которых была облавная, о которой многократно упоминается в «Сокровенном Сказании». В облавной охоте принимали участие большие массы людей, и у каждого человека было строго определенное место. Особое значение такая охота приобрела в период походов Темучина-Чингисхана: благодаря ей войско получало необходимую свежую пищу, но, помимо этого, облавная охота являлась и великолепной тренировкой для воинов. Она была как бы войной в миниатюре, где место потенциальных врагов занимали звери.

Индивидуальная охота была не менее любимым занятием монголов: она считалась достойным делом для настоящих мужчин. Родовитые степняки очень уважали соколиную охоту; с соколом охотился еще первопредок Чингисхана, сын «желтого пса» Бодончар. Хорошо обученные соколы ценились очень высоко, а охотники-соколятники были наиболее уважаемыми людьми. В то же время, наряду с этой благородной охотой, многие обнищавшие монголы вынуждены были заниматься жалкой охотой на степных грызунов – сурков-тарбаганов и полевых мышей, только чтобы не умереть с голоду. В трудные годы своей юности не брезговал этим не слишком почетным занятием и сам Темучин, который, кстати, был и хорошим рыбаком.

Лагерь кочевников. Старинный монгольский рисунок

Лагерь кочевников. Старинный монгольский рисунок

Таким образом, монголов XII века нельзя назвать простыми номадами: они представляли собой особый тип кочевника-охотника. В этом они сближались со своими северными братьями-лесовиками. Что резко отличало степняка от лесного жителя – так это тип жилища. Об этом говорит и общее название монгольских степных племен: «поколение, живущее в войлочных кибитках». Основным видом «войлочной кибитки» была юрта, или гер.

Великолепное описание монгольской юрты оставил посланник французского короля Людовика Святого к монгольскому хану – Гийом де Рубрук. Воспользуемся его описанием, лучшим в исторической литературе. Итак, «дом, в котором они спят, они ставят на колесах из плетеных прутьев; бревнами его служат прутья, сходящиеся кверху в виде маленького колеса, из которого поднимается ввысь шейка, наподобие печной трубы; ее они покрывают белым войлоком, чаще же пропитывают также войлок известкой, белой землей или порошком из костей, чтобы он сверкал ярче; а иногда также берут они черный войлок. Этот войлок около верхней шейки они украшают красивой и разнообразной живописью. Перед входом они также вешают войлок, разнообразный от пестроты тканей. Именно они сшивают цветной войлок или другой, составляя виноградные лозы и деревья, птиц и зверей. И они делают подобные жилища настолько большими, что те имеют иногда тридцать футов в ширину. Именно я вымерил однажды ширину между следами колес одной повозки в двадцать футов, а когда дом был на повозке, он выдавался за колеса по крайней мере на пять футов с того и другого бока. Я насчитал у одной повозки двадцать два быка, тянущих дом, одиннадцать в ряд вдоль ширины повозки и еще одиннадцать перед ними. Ось повозки была величиной с мачту корабля, и человек стоял на повозке при входе в дом, погоняя быков».

Эта картина относится к середине XIII века, то есть периоду наивысшего расцвета монгольской империи. Разумеется, в XII веке монголы были далеко не так богаты, тем не менее сам принцип устройства юрты за сто лет не претерпел особых изменений: возросли размеры, дороже стала отделка – но не более того. Заметим, что у поздних монголов ( в том числе и современных) подобный тип юрты уже не встречается. Главное отличие заключалось в том, что древняя юрта была фактически неразборной и перевозилась в готовом виде на больших повозках. А это позволяло даже при постоянных передвижениях жить обычной жизнью. Современные монголы о колесных телегах совершенно забыли, их разборные юрты перевозятся как вьючная кладь. А у монголов эпохи Чингисхана было два основных вида телег: один – уже описанный, применявшийся в равнинной степи, и второй – небольшая двухколесная крытая кибитка, которую использовали в малодоступных местах верховий Онона и Керулена. Такого рода кибитки в XII веке были буквально незаменимы: в условиях постоянных набегов монгольская семья должна была быть постоянно готова к бегству от врагов; группа же кибиток, составленных в кольцо, превращалась в своеобразную крепость. Впоследствии при грандиозных военных походах Чингисхана и его преемников войлочные кибитки приобрели еще большее значение.

Постоянная кочевая жизнь определяла у монголов и невысокий уровень собственного производства. Производилось только то, что требовалось для ведения кочевого хозяйства, охоты и войны. Фактически, в XII веке монгольское хозяйство было полностью натуральным: то, что производилось, на месте же и потреблялось. Каждый аил был самодостаточным: в нем делали юрты и повозки, необходимую одежду, посуду, разную хозяйственную мелочь. Здесь же изготавливалось снаряжение: седла, сбруя, лук и стрелы, панцири из твердой кожи и так далее. Однако уже в XII веке мы видим, особенно в больших куренях, первичное разделение труда. Обособляются опытные кузнецы и плотники; даже для повседневной работы выделяются лучшие специалисты, постоянно занимающиеся знакомым делом – изготовлением стрел, приготовлением кумыса и так далее. Так, например, знаменитый спаситель Темучина – Сорган-шира – специализировался у тайджиутов в приготовлении кумыса; отец Темучиновских соратников Джелмэ и Субэдэя был известным кузнецом. Наблюдаем мы в это время и первые зачатки торговли. С юга, от оседлых народов, к монголам привозили зерно и муку, оружие, различного рода ткани. Но до начала XIII века роль торговли была еще очень незначительной.

Монгольский «гер» (юрта)

Монгольский «гер» (юрта)

Любопытно распределение обязанностей в монгольской семье. Ведение домашнего хозяйства лежало в основном на женщинах. Они занимались приготовлением повседневной пищи, делали масло и хурут, выделывали шкуры и сбивали войлок из шерсти, шили одежду и обувь. Кроме того, в обязанности женщин входило изготовление юрт (за исключением необходимых плотницких работ); они же ставили юрты на повозки и снимали их, а во время перекочевок правили этими повозками. Но не нужно думать, что мужчины с удовольствием перекладывали всю тяжелую обыденную работу на женщин, а сами занимались только охотой и присмотром за конскими табунами. Мужские обязанности тоже были довольно велики. Мужчины изготавливали самые повозки и основы для юрт, делали всю необходимую сбрую и седла, производили оружие. В их обязанности входили также дойка кобыл и чрезвычайно трудоемкое приготовление кумыса. Дойкой других животных занимались как мужчины, так и женщины. Мальчики часто занимались рыбной ловлей, менее трудной и опасной, нежели охота, а маленькие дети помогали женщинам собирать съедобные корешки, орехи и ягоды. Так что все были при деле, и вряд ли кто-то чувствовал себя ущемленным. Вообще роль женщин у монголов была достаточно велика, они пользовались немалым уважением, а в случае смерти мужа делались главами семей – по крайней мере, до женитьбы старшего сына. Позднее вдовы умерших ханов становились полноправными регентами – иногда на довольно длительный срок. Но это уже больше относится к сфере обычаев, и нам пора перейти к описанию очень непростых племенных, родовых и семейных отношений, которые существовали у монголов в XII веке.

Главным элементом монгольского общества XII века являлся «обок» (род) – то есть особого рода союз кровных родственников с господствующим принципом патрилинейности (от отца к сыну): то, что называют еще отцовским родом. Монгольский род был экзогамным: члены одного рода не могли вступать в брак с девушками того же рода. Изначально у каждого рода имелся единый предок-основатель. Все эти основные принципы свойственны практически любой известной нам в истории патриархальной родовой общине – будь то индейцы Америки, германцы времен Тацита или шотландские горцы XVII века. Но у кочевых народов, в частности, у монголов, родовой строй имел ряд особенностей, которые вызывали и вызывают у исследователей монгольского общества серьезные трудности в интерпретации и осмыслении фактов монгольской истории, в том числе и весьма немаловажных для понимания феномена монгольской империи Чингизидов. До сих пор не существует по-настоящему полной и точной, лишенной внутренних противоречий теории, которая объясняла бы сущность родового строя монголов. Наиболее проработанная и яркая концепция принадлежит перу выдающегося русского историка Б.Я. Владимирцова, автора книги «Общественный строй монголов. Монгольский кочевой феодализм», но и она не лишена серьезных недостатков и противоречий.

Музыканты на пиру. С картины Б. Шарава «Праздник кумыса»

Музыканты на пиру. С картины Б. Шарава «Праздник кумыса»

Главная трудность заключается в том, что монгольский «обок» был очень многоплановым понятием, включавшим в себя элементы и родового, и неродового строя. Кроме того, помимо обоков, существовали и другие родовые структуры: «ирген» (племя) и «ясун» (кость). При этом отнюдь не имелось какой-либо жесткой конструкции наподобие европейской: большое эндогамное племя – экзогамный род – большая семья (кость). У монголов роды разветвлялись чрезвычайно активно, новые обоки возникали постоянно. При этом обок мог быть частью племени (ирген), но само племя было частью большого обока. Ясун был и частью рода, и сам мог включать в себя немало родов. Еще следует учитывать, что монгольский род находился в стадии разложения, существовала масса явлений, выходящих далеко за рамки чисто родовых отношений: институт богольства (формально – «рабства», на самом же деле куда более сложное и многоплановое понятие), нукерство – то есть подчинение не роду, а отдельному вождю, часто даже не главе рода; наконец к XII веку четко оформились две группы: «нойят» – родовая знать и «харачу» – «черная кость», простонародье. Само понятие «уруг» – родовичи, члены кровно-агнатного[31] рода – было сильно размыто. Многие роды были рассеяны, кочевали в составе чужого рода («джад), некоторые родственные группы одной частью рода признавались «уруг», в то время как другая часть считала их «джад». Таким образом, сформировалась система, которая представляется чрезвычайно сложной для современного человека. Между тем для монголов XII века – заметим, сплошь неграмотных и необразованных – понимание этой системы особых трудностей не представляло, в ней «всяк сверчок» действительно «знал свой шесток».

И здесь – место для небольшого авторского отступления. В ходе работы над этой книгой мне не раз приходилось сталкиваться с разного рода фактами, противоречащими теориям родового строя, разработанным европейскими историками. Таково, например, известное обращение Темучина к своему названому брату Джамухе: «Мы с тобой одного рода-племени», между тем как Джамуха принадлежал к племени джаджират (джадаран), которое даже не всегда относили к ветви нирун из-за сомнительности происхождения. Можно удивляться и небывалой численности рода Джурки, хотя во времена Темучина джуркинцы представляли собой только второе-третье поколение, считая от отца-основателя рода. Или странная путаница с родом борджигинов, к которым относят то всех потомков Бодончара, то только новый род Есугэй-багатура, отца Темучина. Между тем монголы, по крайней мере, если верить «Сокровенному Сказанию», принимают эти и другие подобные факты как должное, не давая им объяснений: вероятно, и потому, что для монгола здесь пояснений вовсе не требовалось. Тогда мне и стало очевидно, что для ясного понимания монгольского общества следует понять монгольскую точку зрения, поставить себя на место монгола XII века. Суть метода: раз монголы в родовых отношениях не видели противоречий, значит – их не было; раз мы (европейцы) противоречия видим – значит, не понимаем неких важных элементов монгольской психологии. А это, в свою очередь, означает, что надо найти неизвестное нам звено в менталитете средневекового монгола, которое позволило бы встроить противоречивые факты в единую логическую цепь. Результатом этих поисков и стала гипотеза, которая, как мне кажется, позволяет точнее понять суть монгольского родового общества, лучше разобраться во многих побудительных причинах действий монголов той эпохи, включая и самого Чингисхана.

В основе этой гипотезы лежит предположение, что фундаментальным для монгола являлся не собственно кровнородственный принцип, а культ отца-основателя рода. Разумеется, кровнородственные связи учитывались и сами по себе, но главной была именно фигура родооснователя. Выше уже упоминалось, какое огромное значение уделяли монголы своему происхождению, прослеживая свою генеалогию до десятого и более колена. Каждый монгол мог перечислить длинный список своих предков, вплоть до праматери Алан-Гоа или даже дальше. Но даже самые простые математические подсчеты показывают, что сотни тысяч(!) монголов-нирун просто не могли быть прямыми потомками Бодончара. Значит, и род Бодончара не мог быть только кровнородственным. И, следовательно, родовичами (уруг) было все окружение Бодончара – его слуги, его пастухи, его родные и приемные дети. Все они в целом составили род, и потому потомок приемного сына Бодончара Джадарадая, уже известный нам Джамуха, и был «одного рода-племени» с Темучином. В сущности, кровнородственными узами были связаны только прямые потомки вождя, впоследствии составившие родовую аристократию. Остальные члены рода группировались вокруг основателя (и, весьма возможно, только им самим и определялись как уруг), не будучи родственниками в собственном смысле этого слова.

Вторая важная составляющая заключается в том, что каждый прямой потомок основателя рода по мужской линии мог выделиться из первичного рода и основать свой собственный. Те, кто отделялся, становились основателями новых родов, со всеми вытекающими отсюда последствиями. По отношению к первичному роду (и только в этом смысле) они составляли кость – ясун, но в то же время являлись абсолютно полноценным родом – обок, из которого, заметим, позже могли формироваться другие, тоже самые настоящие роды, которые становились костью для рода-прародителя. Так что кость (ясун) в этом смысле была и одной из частей предшествующего рода, который, кстати сказать, сохранял свое существование, и сама составляла группу родов. При этом, если можно так выразиться, «в юридическом смысле» все роды были равны и каждый обок обладал теми же возможностями, что и его предшественник. Конечно, такое выделение новых родов было возможно только в процветающих, многолюдных общинах, которым уже становилось мало выделенного кочевья-юрта. Таким образом, появление новых родов носило постоянный характер. Интересно, что в этой связи неправильным было бы выражение «род Чингизидов», так как сам Темучин никогда не выделялся из рода своего отца, составляя вместе с братьями и огромной массой включенных в род людей обок Кият-Борджигин. Основателем рода в монгольском смысле этого слова был Есугэй, так что вернее будет называть его членов Есугидами. Чингизидами их сделало дальнейшее развитие событий, связанное с распадом общинно-родовых отношений и установлением государственности.

Если развивать высказанные идеи дальше, становится понятным, как молодой род Джурки стал таким многолюдным; как род Тайджиут (его чаще называют племенем или даже союзом племен, что, в принципе, неверно) через сорок-пятьдесят лет после своего отделения мог выставлять против врагов многотысячные армии. Членами нового рода становились все, выделившиеся вместе со своим вождем, за исключением тех, кто уже был... членом другого рода (хотя в этом случае, наверное, правильнее говорить о своеобразном «двойном гражданстве»).

Теперь осталось выяснить еще одно важное общественное понятие: что представляло собой в монгольском родовом обществе племя – «ирген». Уже ясно, что к привычному для нас представлению о племени как эндогамном объединении нескольких разных родов монгольский термин «ирген» отношения не имеет. В наших источниках он выглядит как бы «плавающим», относясь то к роду, то к его части, то к группе близкородственных обоков. Основываясь на письменных источниках, четкого разделения провести невозможно – взять хотя бы те же расхождения в оценке тайджиутов. Однако, если опереться на изложенную выше теорию, можно попытаться определить, в каких случаях монголы применяли понятие «ирген» по отношению к определенной группе людей, а в каких объединения с одинаковым названием (тайджиут, барлас, баарин) объявлялись «обоком» или «ясуном».

Если принять во внимание монгольский менталитет той эпохи, в котором находилось место для четкого структурирования родоплеменных отношений и безошибочного осознания своего места в них, то станет ясно, что для монголов «ирген» и «обок» никак не могли быть идентичными, хотя и имели одинаковое этническое название. А исходя из этого, весьма вероятно предположить (и это подтверждается косвенными данными источников), что понятие «ирген» применялось только к союзу более или менее равноправных родов – причем, как правило, близкородственных. При этом союз получал название от доминирующего рода, но другие обоки этого объединения сохраняли родовую «юридическую» самостоятельность. То, что для монголов ирген мог иметь именно такое значение, вполне укладывается в историю уже не раз упомянутого рода тайджиут. В «Сокровенном Сказании» очень определенно указано, что этот род основал средний сын знаменитого Хайду, Чарахай-Линху. Этот Чарахай был отцом злосчастного Амбагай-хана, убитого чжурчжэнями незадолго до рождения Темучина. То есть этот род был молодым, но очень влиятельным. У Рашид ад-Дина же по поводу тайджиутов приводятся две противоречащие друг другу версии: одна совпадает с уже приведенной, по другой основателем тайджиутов был правнук Бодончара, Начин-багатур, живший едва ли не столетием раньше Амбагая. Но, по «Сокровенному Сказанию», от Начина ведут свое происхождение роды урутов и мангутов, всегда строго сохраняющие обособленность от тайджиутов. Однако мы уже знаем, что один человек не мог основать два рода, а следовательно, уруты и мангуты могли быть только родами, выделившимися из рода отца. Но сам изначальный род Начина при этом продолжал существовать, хотя, видимо, и ослабел после разделения. Вот этот род (так и назовем его «начин») и вступил в союз с родственными ему тайджиутами, причем как равноправный член объединения, а не на условиях подчинения. Так и возникает особого рода структурная единица, которую монголы называют «ирген». По имени более сильного и влиятельного союзного рода это племя также получает название тайджиут, но родовое деление внутри образованного племени сохраняется.

То, что монгольские племена-ирген могли образовываться именно таким путем, подтверждается и другими довольно многочисленными данными источников. Более того, из этих же сведений можно сделать вывод, что в подобный союз могли входить не два, а несколько – может быть, и десяток – внутренне независимых родов-обоков, так что собственно обок с тем же номинальным названием в результате составлял лишь небольшую часть объединения-ирген. В то же время нужно отметить, что и ирген в целом, поскольку был союзом близкородственных обоков, сам составлял лишь часть более древнего рода и был по отношению к нему лишь ясуном-костью. Так, все потомки Бодончара формально составляли единый экзогамный род Борджигинов (не путать с кият-борджигинами – Есугидами), в котором десятки огромных племен были только ясунами.

Таким образом, официально все потомки Бодончара составляли гигантский род, включавший в себя едва ли не половину монголов. Браки внутри этого рода категорически запрещались, так как все его члены считались кровными родственниками. Эта довольно экстремальная ситуация привела к очень серьезным последствиям для монгольских обычаев. Поскольку сотни тысяч соседей считались близкими родичами, то для того, чтобы жениться, монголу приходилось порой предпринимать грандиозные тысячекилометровые путешествия. Разумеется, в такой обстановке не мог не расцвести такой позорный обычай, как умыкание невесты, а то и жены от живого мужа. И множество страниц в «Сокровенном Сказании» посвящены подобным инцидентам и связанным с ними порой грандиозным последствиям.

К чести монголов, нужно сказать, что этот не красящий их обычай не стал основным способом заключения брачных отношений. Гораздо чаще все проходило вполне мирно, по взаимному согласию... родителей жениха и невесты. Впрочем, мнение молодых, по-видимому, тоже учитывалось, и нам известен по крайней мере один случай, когда будущий зять еще в юном возрасте долго жил в семье потенциального тестя, привыкая к своей невесте. Этим мальчиком был Темучин. В этом же случае мы наблюдаем давно установившийся обычай брать невест в какой-либо род из одного и того же рода. Мужчины из этих родов называли друг друга «сватами». Именно так обращается отец Борте, Дай-сэчен, к Есугэй-багатуру уже при первой их встрече, когда о самом браке детей еще и речи не шло.

При заключении брачного договора обычным был обмен дорогими подарками. Рашид ад-Дин и Рубрук утверждают, что женихи платили за невест калым, причем иногда огромный – стадо овец или коней. Точно так же невеста должна была преподнести своей свекрови очень дорогой подарок.[32] Однако в понимании монголов это никак не считалось куплей-продажей, а воспринималось как знак взаимного уважения родителей, воспитавших таких хороших детей. Калым был не платой за невесту, а уважительным подношением свата новому родичу; подарок невесты своей свекрови шел от лица невестиной матери. В итоге происходил некоторый обмен ценностями, и кто-то мог остаться в выигрыше; но в целом, вероятно, этот своеобразный «бартер» был достаточно адекватным и представлял собой своего рода суррогат торговли. Отметим, к слову, что подарки дарились также молодым на свадьбу, и на рождение ребенка, и по некоторым другим поводам. И чем влиятельнее и родовитее был одариваемый, тем богаче должны были быть и подарки, ибо главное в подарке – уважение; так что бедное подношение уважаемому члену рода могли расценить и как завуалированное оскорбление.

Блюдо из дерева

Блюдо из дерева

Здесь самое время перейти к тем важным категориям монгольских обычаев, которые выходили за рамки сугубо родовых отношений, – точнее, были верным показателем того, что в XII веке монгольский родовой строй находился уже в процессе разложения. Это вопросы собственности и наследования, имущественного и правового неравенства, взаимоотношений внеродовых социальных групп нового типа.

Крупнейшим противоречием, во многом определившим особенности общественной жизни монголов, была двойственность в отношениях собственности. Земля или место для кочевья (то есть юрт или, по-монгольски, «нутуг») была сугубо родовой собственностью. Род владел своим юртом из поколения в поколение, и эта земля была неотчуждаемым владением до тех пор, пока существовал сам род. Известен случай, когда земля по-прежнему оставалась родовой собственностью, хотя сам род здесь давно уже не кочевал. Речь идет о знаменитой горе Бурхан-Халдун, которая вместе с окрестностями находилась в родовой собственности у племени урянхатов. На практике же она была почти ничейной землей, так как урянхаты кочевали далеко к северу от нее. Поэтому предгорья Бурхан-Халдун стали Меккой для многих изгоев, лишенных родовых земель по закону или по праву силы. Именно у этой горы прошли отрочество и юность Темучина; густые заросли на ее вершине не раз спасали его от врагов, и не случайно впоследствии Чингисхан превратил ее в священную гору монголов. Но хотя Кият-Борджигины и пользовались этими землями как собственным кочевьем, формально она оставалась землей урянхатов. И даже через десятилетия после смерти Чингисхана эта священная для всех монголов гора охранялась тысячей воинов из урянхайского племени. Никто другой не мог ступить на эту землю без их позволения. Так что даже и в сильном феодальном государстве земля еще долго сохраняла все признаки родовой собственности.

Совсем иначе обстояло дело с остальным, помимо земли, имуществом монголов. Все его составляющие – скот, юрты, повозки, оружие и предметы обихода – находились в индивидуальной или, по крайней мере, семейной собственности. Каждая семья, каждый отдельный аил обладали индивидуальным имуществом, которым безраздельно распоряжался глава семьи, а в случае его смерти управление собственностью переходило к вдове – до того времени, пока сыновья не женятся. Однако и при женитьбе сыну отдельная доля выделялась, только если он хотел кочевать собственным аилом. Окончательно семейное достояние делилось сыновьями после смерти родителей. Примером этому может послужить, в частности, раздел собственности сыновьями Алан-Гоа после ее смерти. До этого имущество семьи было единым, хотя Добун-Мерген к тому времени уже лет двадцать как лежал в могиле. Примечателен и сам этот раздел: четыре старших брата поделили все между собой, оставив младшего, Бодончара, ни с чем. Между тем у монголов в ходу был обычай, по которому младший сын получал основное имущество отца – разумеется, после выделения доли старших братьев. Ему доставалась юрта отца и вся его личная собственность (включая и собственность всех отцовских жен). Поэтому к имени младших сыновей прибавлялось еще и прозвище «отчигин», то есть «хранитель» или «владыка домашнего очага». Между прочим, отсюда можно сделать и вывод, что главным в этой ситуации были не столько имущественные отношения, сколько желание сохранить некое семейное единство. Из некоторых, пусть и не совсем ясных, намеков наших источников можно заключить, что младший сын редко участвовал в войнах и набегах, которыми активно занимались его старшие братья. «Отчигины» были именно охранителями отцовского юрта, несли ответственность за жизнь и имущество всех, кто оставался дома. Это, по-видимому, являлось одновременно и страховкой на случай гибели старших братьев в непрерывных степных войнах; род отца продолжал находившийся в относительной безопасности младший сын. И, во всяком случае, у нас нет оснований утверждать, что младший всегда получал большую часть доли: более того, есть точные сведения, что зачастую все происходило совершенно иначе.

Так, например, случалось, если сыновья не выделялись в отдельные аилы, а продолжали кочевать совместно, даже после образования собственных семей. При подобном развитии событий роль главы семьи, как правило, переходила к старшему женатому сыну, и именно он распоряжался семейным имуществом. Как раз такой случай мы наблюдаем в роду Кият-Борджигинов, где после смерти Есугэй-багатура главой рода вначале стала его вдова Оэлун, а затем, после женитьбы Темучина, власть в роду перешла к нему. Впрочем, стоит сказать, что, по всей вероятности, четкого закона на этот счет не было, и многое зависело как от личных качеств наследников, так и от общей ситуации. В конце концов, семья Есугэя не разделилась на отдельные аилы главным образом в силу собственной бедности и невозможности выделить сыновьям достойные доли, имея которые, они могли бы уверенно вести самостоятельное хозяйство.

В целом установившаяся у монголов двойственная, родовая и личная (семейная), система собственности не могла не привести к возникновению неравенства. Причем это неравенство также было двух типов, сообразно отмеченным имущественным моделям. В родовой схеме собственности однозначные преимущества получал глава рода, а также его прямые потомки по мужской линии. Эти преимущества могли, конечно, отражаться и на личном богатстве, но в первую очередь они давали привилегии в правовом отношении. Личная же собственность вела к росту сугубо имущественного неравенства, то есть к появлению богатых и бедных. А этот процесс раздробления монгольского общества в XII веке зашел уже достаточно далеко. Аильный способ кочевания, хотя и серьезно сдерживаемый постоянными войнами и набегами, все же способствовал накоплению богатств у отдельных людей или семей. Подобные примеры приводятся в «Сокровенном Сказании»: первый нукер[33] Темучина, Боорчу, происходил из богатой семьи; отец Боорчу, Наху-баян, был из захудалого рода Арулат, сам кочевал отдельно от родичей – а значит, не относился к родовым лидерам, однако его личное богатство было немалым, о чем ясно говорит Темучину сам Боорчу. В другом отрывке служанка Оэлун, застигнутая врасплох меркитским набегом, говорит, что она, будучи сама из дома Темучина, ездит по чужим богатым юртам стричь овец. То, что ее слова были неправдой, ничего не меняет: меркиты поверили ей, следовательно, такой способ существования уже считался в монгольском обществе нормальным. Личным богатством отличались и выделявшиеся из общей массы профессионалы-ремесленники, особенно кузнецы; таким был Джарчиудай, отец ближайших сподвижников Чингисхана – Джелмэ и Субэдэй-багатура. Он тоже явно не принадлежал к родовой знати, однако мог себе позволить сделать поистине царский подарок Есугэй-багатуру по случаю рождения старшего сына – детские пеленки на собольем меху.

Однако личное богатство или бедность все же с точки зрения тогдашнего монгола были делом отнюдь не главным. Куда более важным считался вопрос происхождения. Прямая мужская линия наследования от Бодончара, а еще лучше – от первого общемонгольского хана Хабула значила гораздо больше, чем владение табуном коней. Как раз поэтому богатый наследник Боорчу стал нукером нищего как церковная мышь Темучина, а вовсе не наоборот. Таким образом, уже в XII веке формируется особый слой монгольского общества – степная аристократия, или «нойят». Эта родовая знать могла быть в имущественном отношении богатой или бедной, но у нее уже в достаточной степени сформировалось чувство сословного единства. «Нойят» четко отделяли себя от простого народа, который назывался «харачу» («черная кость»). Знатные родовичи пользовались неотчуждаемыми привилегиями вне зависимости от своего материального положения: например, только из их среды могли выбираться военные вожди и ханы. С другой стороны, степные аристократы-нойоны должны были блюсти собственное достоинство, как бы это ни было трудно: они не должны были идти в услужение к богатым родовичам или заниматься неподобающим для нойона делом, хотя бы оно и было экономически выгодным. Это напоминает гордую спесь французских или русских дворян. Гигантская имущественная пропасть разделяла захудалого русского владельца трех крестьянских дворов и блестящего вельможу двора Екатерины II. Однако они осознавали себя привилегированным единством, и в этой обособленной группе не было места ни купцу-миллионеру, ни разбогатевшему промышленнику родом из крепостных крестьян. Так, в известной степени, обстояло дело и у монголов.

Сосуд для кумыса из Сарай-Берке

Сосуд для кумыса из Сарай-Берке

Что касается «харачу», или простонародья, то к их числу, видимо, относились как свободные общинники, так и вольнонаемные слуги. Они занимали подчиненное положение в племени и роде, служить могли только рядовыми воинами или десятниками, часто работали на родовую знать и, во всяком случае, были обязаны выполнять распоряжения нойонов. В то же время, их положение никак нельзя сравнить с состоянием крепостных крестьян. «Черная кость», приниженные, простые, но, тем не менее, считающиеся свободными люди; таким было их положение, по крайней мере, в XII веке (позже власть аристократии значительно возросла). Но все же харачу не входили в чрезвычайно многочисленный, своеобразный и противоречивый институт богольства, который являлся весьма важной составной частью монгольского общества и пронизывал буквально все поры степной социальной жизни.

Слово «богол» в буквальном переводе означает «раб», но с подлинным рабством, в общепринятом понимании этого слова, богольство не имеет ничего общего. Разные группы боголов имели различные приставки-определения к общему понятию богольства: утэгу-боголы («древние рабы»), отоле-боголы («простые рабы»), онгу-боголы (можно перевести как «рабы духов» или даже «божьи рабы»). К сожалению, с последним термином связана довольно серьезная путаница, которая, увы, была подкреплена авторитетом выдающегося исследователя монгольского родового общества, Б.Я. Владимирцова, и с тех пор прочно заняла место в монголоведческой литературе. Поскольку сам академик построил на этом целую теорию степного богольства, лучше начать с рассмотрения именно этой коллизии.

Дело в том, что Б.Я. Владимировым при описании монгольского института богольства был использован термин «унаган-богол», что можно было бы перевести как «родовой раб» или, точнее, «раб, передающийся в роду из поколения в поколение» – то есть, фактически, наследственное рабство одного рода у членов другого рода. Между тем, сам этот термин не применялся в монгольском языке того времени и является следствием лингвистического недоразумения, основанного на разном прочтении другого названия, приводимого Рашид ад-Дином. Сам Рашид ад-Дин применяет два термина, близкие по звучанию, но обозначающие совершенно разные в юридическом отношении социальные группы. Одна именуется онгу-богол (в другом прочтении – аутку-богол), другая – утэгу-богол. К сожалению, в этой разнице не разобрались и российские переводчики труда персидского историка, которые смешали понятия онгу– и утэгу– в одно целое. Однако названия эти происходят от разных корней. «Онгу» – это единственное число от множественного «онгон» – «духи предков». Таким образом, «онгу-богол» – это «раб духа предка». Рашид ад-Дин определенно относит онгу-боголов к некой привилегированной группе, члены которой были ранее рабами и детьми рабов, но во времена Чингисхана некоторые из них «оказали ему похвальные услуги и приобрели (утвердили) твердые права». И с тех пор они нерушимо хранят свой путь онгу-богольства. В другом же месте Рашид ад-Дин выражается еще конкретнее, и, вероятно, из этого отрывка можно сделать ясный вывод о том, какие же именно права утвердили онгу-боголам за «похвальные услуги». Он пишет, что «Чингис-хан сделал онгоном одного человека из племени баарин, подобно тому, как делают онгоном коня и других животных, то есть никто не будет на него притязать, и он будет свободным и тарханом»[34]. И действительно, обычай посвящать духам предков животных давно известен в этнографии – например, у северомонгольского племени бурятов. Животных, посвященных онгонам, называли «онгу-мал»; простейшая языковая аналогия приводит нас к «онгу-богол» – то есть «раб, посвященный онгону» (а практически – раб, освобожденный от родового рабства и ставший свободным человеком – тарханом (дарханом). Таким образом, онгу-боголы – это освобожденные рабы, хотя Б.Я. Владимирцов полностью отождествляет их с унаган-боголами, основываясь на довольно сомнительных лингвистических построениях столетней давности, да еще сделанных непрофессионалом.

Внедренный российским академиком термин «унаган-богол», как уже отмечалось выше, не встречается в наших источниках и взят, по-видимому, из маньчжурского языка. В монгольском языке понятие «унаган-богол» отсутствовало, но сама система родового рабства существовала. Вот только именовались эти люди «утэгу-богол» – «древние рабы», и означало это отдельные обоки или ясуны, по тем или иным причинам покорившиеся обоку-властителю. Признание своего зависимого положения могло быть и добровольным – по чисто экономическим причинам, то есть для спасения и выживания рода. Но чаще определение отдельных родов в утэгу-богольство происходило насильственным путем, в результате поражения этих родов в войне. Поскольку войны в степи были постоянным и самым обычным делом, то утэгу-боголами сильных обоков становились десятки и сотни ослабевших и рассеянных родов. Заметим, что от разгрома не были застрахованы и сами завоеватели, и это могло еще более усложнить схему, сделав ее двойной, а то и тройной: род, сам являющийся утэгу-богольским, мог иметь собственных утэгу-боголов, а те, в свою очередь – своих.

Вся эта система очень напоминает европейскую феодальную схему вассальных отношений и действительно иммет с ней много общего, хотя и различается в нюансах. Вообще переводить слово «богол» как «раб» в корне неверно. Возможно, для Рашид ад-Дина, выросшего в атмосфере восточной деспотии, в которой все подданные считались рабами монарха, подобное осмысление этого термина было нормальным. В монгольской же реальности утэгу-боголы пользовались значительной личной свободой, полностью сохраняли свое имущество, использовали, за малым исключением, основные результаты своего труда. К тому же они находились в подчинении не у одного человека, а у целого рода и при этом сами не теряли родовых связей между собой. Их быт почти ничем не отличался от быта владельческого рода, а главной обязанностью по отношению к владельцам была вполне посильная мирная или военная служба. При этом вожди утэгу-богольских родов по положению мало отличались от аристократов-нойонов и свысока смотрели на чернь-харачу, даже если она происходила из владельческого обока.

Иным было положение другой богольской группы – «отоле-богол», или «простых рабов», которых еще называли «джалаху» – «молодцы» (у монголов XII – XIV веков это слово применялось именно в значении «раб, служитель, прислужник»). По своему имущественному и социальному положению эта категория приближалась к харачу, но была обязана служить своим владельцам, обычно в качестве пастухов, конюхов или домашней прислуги. У отоле-боголов, однако, было и собственное имущество и относительная свобода в быту. И все же, если говорить о термине «раб» в современном понимании, то отоле-боголы и джалаху были наиболее близки к такому положению.

Вообще институт богольства являлся безусловным следствием разложения родовых основ монгольского общества. Во многом именно он стал в дальнейшем социальной основой раннефеодальной империи Чингисхана.

В заключение – несколько слов о специфической группе обычаев, связанных с религиозными воззрениями монголов. Следует сказать, что в религиозных вопросах монголы были весьма терпимыми, если не сказать равнодушными. Их главным божеством было Вечное Синее Небо – Тенгри. Именно к нему возносились молитвы простых монголов и камлания шаманов. Но эту свою веру монгольские племена никому не навязывали и сами с большим уважением относились к религиозным верованиям других народов. Некоторые народы монгольского языка – кераиты, найманы – были христианами несторианского толка, а большинство кара-китаев склонялось к исламу. Чистокровные же монголы-нирун уделяли духовным вопросам немного внимания, оставляя все непонятное на усмотрение шаманов. Шаманы обладали немалой властью, но она значительно уступала власти нойонов и тем более ханов. У нас имеются также сведения о жертвоприношениях, производившихся главой рода, и о специфическом наказании в виде отстранения от родовых жертвоприношений. Выше уже говорилось о вере в онгонов – духов предков, но существовали и более крупные божественные фигуры, помимо верховного божества Тенгри: например, Земля-владычица – Этуген, или бог войны Сульдэ, получивший особую известность во время походов Чингисхана.

Главным занятием «лесных» монголов была охота, в меньшей степени – рыболовство. Они почти никогда не покидали своих лесов, блуждая по ним в поисках дичи. Однако надо отметить, что эти блуждания отнюдь не были бессистемными. Как и у их соседей-степняков, земли – в данном случае, охотничьи угодья – были строго закреплены за отдельными родами или семьями. В пределах этих достаточно обширных участков и протекала их своеобразная кочевая жизнь. В силу естественно-природных причин лесовики не использовали повозок, не было у них и юрт, подобных тем, что имелись у монголов степи. Жили они в шалашах из березовой коры и при необходимости весь свой нехитрый скарб могли унести на собственных плечах. Тем не менее, определенное влияние соседей-скотоводов ощущалось. «Лесные» приручали диких оленей-изюбрей (Рашид ад-Дин называет их «горными быками») и косуль, питались их мясом и молоком; изюбри использовались ими и как вьючные животные. Но, в отличие от степняков, они не были привязаны к своим стадам: одомашненные звери следовали за человеком-охотником, а не человек следовал за ними, как у скотоводов. В силу этого лесовики презирали кочевников как пожертвовавших своей свободой ради более сытой и предсказуемой жизни. Жизнь скотовода они считали невыносимой и, например, главной угрозой для непослушной дочери было обещание отдать ее замуж за степняка, где той придется ходить за баранами. И некоторые, видя такую удручающую перспективу, кончали жизнь самоубийством.[27]

Хозяйство у лесных народов было крайне несложным. Одежда шилась из шкур животных, пищей было мясо, иногда – рыба. Нет никаких сведений, что они готовили из молока какие-либо продукты (а степняки делали более двадцати видов молочных продуктов). Основным напитком был древесный сок (очевидно, березовый), главным оружием – копье, хотя они знали лук и стрелы, с которыми охотились на мелкую дичь. Зимой «лесные» передвигались на лыжах, причем настолько быстро, что могли преследовать и быстроногих оленей и косуль. Однако к XII веку в лесном образе жизни начали происходить некоторые изменения, вызванные как соседством с монголами-степняками, так и контактами с мусульманскими и уйгурскими торговцами, которые в поисках мехов забирались далеко на север. Надо сказать, что денег лесовики не знали, и купцам этим приходилось порой нелегко: так, один купец перегонял в северные леса целую тысячу баранов для обмена на меха пушных зверей. Завязалась кое-какая обменная торговля с кочевниками – те же меха в обмен на войлок, шерсть и продукты. Это привело и к некой дифференциации лесных народов; известны целые племена, специализировавшиеся в охоте на разных зверей: булагачин – «соболевщики» и керемучин – «белковщики». С торговлей пришла и разница в достатке, у более богатых появились лошади, удобная шерстяная и даже шелковая одежда, их рацион разнообразили просяные и пшеничные лепешки. Но в целом хозяйственный уклад «лесных» народов оставался более примитивным, нежели у их южных соседей – степных монголов.

О хозяйстве степных кочевников мы имеем намного больше сведений. И сами эти племена были гораздо многочисленнее «лесных», и роль их в мировой истории несоизмерима. Истинным вождем этого «поколения людей, живущих в войлочных кибитках», стал Чингисхан, покоритель полумира.

Основных занятий у степных монголов было два: скотоводство и охота, но главным из них, определившим самую основу их образа жизни, было все же круглогодичное кочевое скотоводство. Монголам-кочевникам, как и всем прочим номадам, приходилось постоянно переходить с одного места на другое в поисках хороших пастбищ для скота. Не следует, впрочем, думать, что это было медленным безостановочным движением. Как правило, они после перекочевки устанавливали свои юрты[28] в наиболее удобном месте на неделю-две, а иногда и на более долгий срок – в зависимости от возможностей пастбища и величины стад. От этого же зависела и длина перекочевок: чем больше было стадо, тем длиннее был кочевой переход. Сена на зиму в восточной части Великой степи, как уже говорилось, не запасали, но сами перекочевки регулировались так, чтобы зимой оказаться в бесснежных равнинных степях, летом же кочевали по отрогам гор и речным долинам, где трава была богаче, но зимой там было больше снега, что затрудняло скоту добывание пищи. В весенне-летний период перекочевки варьировались и сообразно преимущественному составу стад: горные пастбища больше подходили для коней, приречные – для овец.

В XII веке мы различаем у монголов два вида кочевья, во многом противоположных друг другу. С одной стороны, это семейное или родственное кочевье в одну или несколько юрт; с другой – кочевали весьма большими группами в сотни юрт и кибиток. Малое кочевье называлось «аил» (айил), большое состояло из скопления аилов и называлось «курень», что означает «кольцо» и отражает способ расстановки повозок и шатров. Таким образом, существовали аильный и куренной способы перекочевок.

В данном случае четко прослеживается одно из важнейших противоречий кочевой жизни вообще. Поскольку скот являлся личной собственностью (собственностью семьи), то для каждого кочевника, а особенно для богатого скотом, куда удобнее было кочевать отдельным аилом. Привольно, никто не мешает, нет бедных родовичей-нахлебников. Однако такое кочевание становится приемлемым только при достаточно высоком уровне безопасности. В условиях постоянных набегов, грабежей и межродовых войн – а именно такова была ситуация в XII веке – аильный способ, при всех своих плюсах, становился слишком опасным. Надо было искать выход, и тогда возникли курени – фактически укрепленные поселки, где в середине кольца стоял шатер старшего, а вокруг, концентрическими кругами, повозки и юрты младших родовичей. Применялся, по-видимому, и смешанный способ, когда владельцы жили в куренях в целях личной безопасности, а стада их вместе с подневольными пастухами кочевали аилами. При этом в случае набега на аил из куреня могла прийти быстрая помощь, а при превосходстве нападавших в самом курене можно было успешно держать круговую оборону. Таким образом, в XII веке два способа кочевья соседствовали друг с другом. Позднее, с созданием империи Чингисхана, куренной способ отмирает, так как вместе с имперским порядком пришла и безопасность, жестко контролируемая Ясой[29].

Стада у монголов состояли из разных видов животных: крупного рогатого скота, коней, овец и коз; у богатых были и привозные (тангутские) верблюды. Но главным животным, ценимым больше всего, являлась лошадь. Табуны коней были основным богатством монгола: без коня было вообще невозможно вести кочевое хозяйство. Конь служил средством передвижения, нес службу на войне и облавной охоте, мог спасти своего хозяина в минуту опасности. Рассказами о конях и табунах переполнены страницы «Сокровенного Сказания», без коня монгол не мог считаться полноценным человеком. «Что может сделать монгол, когда он лишился коня?» – кричали враги Хутула-хану, загнав его в болото. Сам Чингисхан говорил: «Тот, кто упадет с лошади, будет ли иметь возможность встать и сражаться? А если и встанет, то пеший как пойдет под конного и выйдет победителем?»

По состоянию коней монголы судили о положении того или иного рода; от него очень часто зависели победа или поражение в битве. Но лошадь являлась не только средством передвижения или вьючным животным: она была и пищей. Монголы питались конским мясом, пили кобылье молоко и изготавливали из него хмельной напиток – кумыс. Использовались и конская шкура и волос – применение лошади было чрезвычайно многообразным. Самый бедный монгол владел лошадьми, и нищей считалась семья, в которой не было хотя бы двух лошадей на человека.

Другие породы скота, хотя имели менее важное значение, чем конские табуны, но тоже играли важную роль в хозяйстве монгола, являясь одним из признаков богатства. Набитая шелками и золотом юрта еще не делала монгола богатым в глазах его соседей, если у того имелось мало скота. В XII веке это было особенно важно, так как в целом скота было недостаточно. Хотя мы и не располагаем точными данными об этом, но косвенные сведения доказывают, что большое количество скота у монголов появилось только после походов Чингисхана.

Использование скота также было разнообразным. Разумеется, главным было употребление его в пищу – мясную и молочную. Крупный рогатый скот также применялся как средство передвижения, главным образом как запряжка для перевозимых шатров-юрт и повозок-кибиток. Лошади для этой цели никогда не употреблялись. Баранов держали ради мяса, шкур и шерсти. Овечьи шкуры шли на одежду, из шерсти катали основной строительный материал монгольской степи – войлок. Даже испражнения животных полностью шли в дело – высушенный навоз в безлесной степи являлся основным видом топлива. Мясо шло в пищу людям, кости – пастушьим овчаркам.

Между прочим, вопреки мнению многих, включая даже специалистов, мясо не являлось основной пищей кочевников. Это мнение верно лишь отчасти. В действительности, основой питания мясо было у монголов лишь в зимний период. Его заготавливали в больших количествах поздней осенью или в начале зимы, когда кололи нагулявших жир баранов и замораживали туши. После этого и начинался мясоед – тем более, что молока зимой животные давали значительно меньше. Однако большую часть года – весной, летом и осенью – монголы питались молочными продуктами, лишь иногда разнообразя свой стол охотничьей добычей или мясом павших животных. В стадах в это время скот никогда не забивали, разве что к какому-либо празднику. Но и на праздниках не объедались: мясом одного барана кормили пятьдесят и даже сто человек.

Вообще, пищу монголов, конечно, нельзя назвать слишком разнообразной, однако, мясо-молочные продукты были действительно на любой вкус. Мясо употреблялось в вареном, жареном, вяленом и копченом виде. Делали монголы и колбасы – главным образом, из конины. Такая колбаса, которую ели в свежем виде, была, по свидетельству Рубрука, очень вкусной. Имелось более двадцати видов молочных продуктов; при этом монголы извлекали из молока буквально все, что только возможно. Очень важным делом (и исключительно мужским) считалось сбивание кумыса. Образующаяся при этом гуща была самой обыденной пищей, а забродившая сыворотка (собственно кумыс) – главным хмельным напитком. Для особо важных персон изготавливался некий черный кумыс, секрет изготовления которого, к сожалению, утрачен. Кроме того, монголы в больших количествах заготавливали масло, которое, хотя и делалось без применения соли, могло храниться довольно долгий срок. Совершенно особую роль в питании монголов играл так называемый хурут – очень кислый творог, высушенный на солнце до каменного состояния. Поскольку он мог без каких-либо изменений храниться годами, хурут стал главной пищей «на черный день». Когда в степи начинался голод, – а такое в результате джуда[30] бывало каждые несколько лет – только запасенный заранее сушеный творог спасал кочевников от голодной смерти. Не случайно уже в эпоху Чингисхана каждого воина-монгола обязывали иметь при себе несколько килограммов хурута, которые могли обеспечить его пищей на две-три недели. Между прочим, во многом благодаря этому любопытному продукту обеспечивалась небывалая мобильность монгольских войск: хурут делал ненужными многочисленные замедляющие движение продуктовые обозы; в результате монголы могли за неделю преодолевать расстояние в тысячу (!) километров и появляться там, где их никто не ждал.

И все же скотоводство, хотя оно и являлось главным занятием кочевников, не могло обеспечить монголов всем необходимым – в XII веке для этого просто недоставало скота. Поэтому недостаток пищи восполнялся и другими способами ее добывания: охотой и, в меньшей степени, рыбной ловлей. Охота доставляла значительную часть пропитания, но, помимо прочего, она была и одним из любимых занятий монголов, в том числе и богатых, которым голод никак не грозил. Она позволяла разнообразить пищу, а летом становилась главным источником пополнения мясных продуктов. Различалось несколько видов охоты, важнейшим из которых была облавная, о которой многократно упоминается в «Сокровенном Сказании». В облавной охоте принимали участие большие массы людей, и у каждого человека было строго определенное место. Особое значение такая охота приобрела в период походов Темучина-Чингисхана: благодаря ей войско получало необходимую свежую пищу, но, помимо этого, облавная охота являлась и великолепной тренировкой для воинов. Она была как бы войной в миниатюре, где место потенциальных врагов занимали звери.

Индивидуальная охота была не менее любимым занятием монголов: она считалась достойным делом для настоящих мужчин. Родовитые степняки очень уважали соколиную охоту; с соколом охотился еще первопредок Чингисхана, сын «желтого пса» Бодончар. Хорошо обученные соколы ценились очень высоко, а охотники-соколятники были наиболее уважаемыми людьми. В то же время, наряду с этой благородной охотой, многие обнищавшие монголы вынуждены были заниматься жалкой охотой на степных грызунов – сурков-тарбаганов и полевых мышей, только чтобы не умереть с голоду. В трудные годы своей юности не брезговал этим не слишком почетным занятием и сам Темучин, который, кстати, был и хорошим рыбаком.

Таким образом, монголов XII века нельзя назвать простыми номадами: они представляли собой особый тип кочевника-охотника. В этом они сближались со своими северными братьями-лесовиками. Что резко отличало степняка от лесного жителя – так это тип жилища. Об этом говорит и общее название монгольских степных племен: «поколение, живущее в войлочных кибитках». Основным видом «войлочной кибитки» была юрта, или гер.

Великолепное описание монгольской юрты оставил посланник французского короля Людовика Святого к монгольскому хану – Гийом де Рубрук. Воспользуемся его описанием, лучшим в исторической литературе. Итак, «дом, в котором они спят, они ставят на колесах из плетеных прутьев; бревнами его служат прутья, сходящиеся кверху в виде маленького колеса, из которого поднимается ввысь шейка, наподобие печной трубы; ее они покрывают белым войлоком, чаще же пропитывают также войлок известкой, белой землей или порошком из костей, чтобы он сверкал ярче; а иногда также берут они черный войлок. Этот войлок около верхней шейки они украшают красивой и разнообразной живописью. Перед входом они также вешают войлок, разнообразный от пестроты тканей. Именно они сшивают цветной войлок или другой, составляя виноградные лозы и деревья, птиц и зверей. И они делают подобные жилища настолько большими, что те имеют иногда тридцать футов в ширину. Именно я вымерил однажды ширину между следами колес одной повозки в двадцать футов, а когда дом был на повозке, он выдавался за колеса по крайней мере на пять футов с того и другого бока. Я насчитал у одной повозки двадцать два быка, тянущих дом, одиннадцать в ряд вдоль ширины повозки и еще одиннадцать перед ними. Ось повозки была величиной с мачту корабля, и человек стоял на повозке при входе в дом, погоняя быков».

Эта картина относится к середине XIII века, то есть периоду наивысшего расцвета монгольской империи. Разумеется, в XII веке монголы были далеко не так богаты, тем не менее сам принцип устройства юрты за сто лет не претерпел особых изменений: возросли размеры, дороже стала отделка – но не более того. Заметим, что у поздних монголов ( в том числе и современных) подобный тип юрты уже не встречается. Главное отличие заключалось в том, что древняя юрта была фактически неразборной и перевозилась в готовом виде на больших повозках. А это позволяло даже при постоянных передвижениях жить обычной жизнью. Современные монголы о колесных телегах совершенно забыли, их разборные юрты перевозятся как вьючная кладь. А у монголов эпохи Чингисхана было два основных вида телег: один – уже описанный, применявшийся в равнинной степи, и второй – небольшая двухколесная крытая кибитка, которую использовали в малодоступных местах верховий Онона и Керулена. Такого рода кибитки в XII веке были буквально незаменимы: в условиях постоянных набегов монгольская семья должна была быть постоянно готова к бегству от врагов; группа же кибиток, составленных в кольцо, превращалась в своеобразную крепость. Впоследствии при грандиозных военных походах Чингисхана и его преемников войлочные кибитки приобрели еще большее значение.

Постоянная кочевая жизнь определяла у монголов и невысокий уровень собственного производства. Производилось только то, что требовалось для ведения кочевого хозяйства, охоты и войны. Фактически, в XII веке монгольское хозяйство было полностью натуральным: то, что производилось, на месте же и потреблялось. Каждый аил был самодостаточным: в нем делали юрты и повозки, необходимую одежду, посуду, разную хозяйственную мелочь. Здесь же изготавливалось снаряжение: седла, сбруя, лук и стрелы, панцири из твердой кожи и так далее. Однако уже в XII веке мы видим, особенно в больших куренях, первичное разделение труда. Обособляются опытные кузнецы и плотники; даже для повседневной работы выделяются лучшие специалисты, постоянно занимающиеся знакомым делом – изготовлением стрел, приготовлением кумыса и так далее. Так, например, знаменитый спаситель Темучина – Сорган-шира – специализировался у тайджиутов в приготовлении кумыса; отец Темучиновских соратников Джелмэ и Субэдэя был известным кузнецом. Наблюдаем мы в это время и первые зачатки торговли. С юга, от оседлых народов, к монголам привозили зерно и муку, оружие, различного рода ткани. Но до начала XIII века роль торговли была еще очень незначительной.

Любопытно распределение обязанностей в монгольской семье. Ведение домашнего хозяйства лежало в основном на женщинах. Они занимались приготовлением повседневной пищи, делали масло и хурут, выделывали шкуры и сбивали войлок из шерсти, шили одежду и обувь. Кроме того, в обязанности женщин входило изготовление юрт (за исключением необходимых плотницких работ); они же ставили юрты на повозки и снимали их, а во время перекочевок правили этими повозками. Но не нужно думать, что мужчины с удовольствием перекладывали всю тяжелую обыденную работу на женщин, а сами занимались только охотой и присмотром за конскими табунами. Мужские обязанности тоже были довольно велики. Мужчины изготавливали самые повозки и основы для юрт, делали всю необходимую сбрую и седла, производили оружие. В их обязанности входили также дойка кобыл и чрезвычайно трудоемкое приготовление кумыса. Дойкой других животных занимались как мужчины, так и женщины. Мальчики часто занимались рыбной ловлей, менее трудной и опасной, нежели охота, а маленькие дети помогали женщинам собирать съедобные корешки, орехи и ягоды. Так что все были при деле, и вряд ли кто-то чувствовал себя ущемленным. Вообще роль женщин у монголов была достаточно велика, они пользовались немалым уважением, а в случае смерти мужа делались главами семей – по крайней мере, до женитьбы старшего сына. Позднее вдовы умерших ханов становились полноправными регентами – иногда на довольно длительный срок. Но это уже больше относится к сфере обычаев, и нам пора перейти к описанию очень непростых племенных, родовых и семейных отношений, которые существовали у монголов в XII веке.

* * *

Родоплеменные отношения у монголов отличались исключительной сложностью, которая до сих пор не разрешена современными исследователями. До сих пор не имеется более или менее единой точки зрения на сущность монгольского родового строя. Попробуем все же в меру возможностей рассмотреть эту запутанную проблему.Главным элементом монгольского общества XII века являлся «обок» (род) – то есть особого рода союз кровных родственников с господствующим принципом патрилинейности (от отца к сыну): то, что называют еще отцовским родом. Монгольский род был экзогамным: члены одного рода не могли вступать в брак с девушками того же рода. Изначально у каждого рода имелся единый предок-основатель. Все эти основные принципы свойственны практически любой известной нам в истории патриархальной родовой общине – будь то индейцы Америки, германцы времен Тацита или шотландские горцы XVII века. Но у кочевых народов, в частности, у монголов, родовой строй имел ряд особенностей, которые вызывали и вызывают у исследователей монгольского общества серьезные трудности в интерпретации и осмыслении фактов монгольской истории, в том числе и весьма немаловажных для понимания феномена монгольской империи Чингизидов. До сих пор не существует по-настоящему полной и точной, лишенной внутренних противоречий теории, которая объясняла бы сущность родового строя монголов. Наиболее проработанная и яркая концепция принадлежит перу выдающегося русского историка Б.Я. Владимирцова, автора книги «Общественный строй монголов. Монгольский кочевой феодализм», но и она не лишена серьезных недостатков и противоречий.

Главная трудность заключается в том, что монгольский «обок» был очень многоплановым понятием, включавшим в себя элементы и родового, и неродового строя. Кроме того, помимо обоков, существовали и другие родовые структуры: «ирген» (племя) и «ясун» (кость). При этом отнюдь не имелось какой-либо жесткой конструкции наподобие европейской: большое эндогамное племя – экзогамный род – большая семья (кость). У монголов роды разветвлялись чрезвычайно активно, новые обоки возникали постоянно. При этом обок мог быть частью племени (ирген), но само племя было частью большого обока. Ясун был и частью рода, и сам мог включать в себя немало родов. Еще следует учитывать, что монгольский род находился в стадии разложения, существовала масса явлений, выходящих далеко за рамки чисто родовых отношений: институт богольства (формально – «рабства», на самом же деле куда более сложное и многоплановое понятие), нукерство – то есть подчинение не роду, а отдельному вождю, часто даже не главе рода; наконец к XII веку четко оформились две группы: «нойят» – родовая знать и «харачу» – «черная кость», простонародье. Само понятие «уруг» – родовичи, члены кровно-агнатного[31] рода – было сильно размыто. Многие роды были рассеяны, кочевали в составе чужого рода («джад), некоторые родственные группы одной частью рода признавались «уруг», в то время как другая часть считала их «джад». Таким образом, сформировалась система, которая представляется чрезвычайно сложной для современного человека. Между тем для монголов XII века – заметим, сплошь неграмотных и необразованных – понимание этой системы особых трудностей не представляло, в ней «всяк сверчок» действительно «знал свой шесток».

И здесь – место для небольшого авторского отступления. В ходе работы над этой книгой мне не раз приходилось сталкиваться с разного рода фактами, противоречащими теориям родового строя, разработанным европейскими историками. Таково, например, известное обращение Темучина к своему названому брату Джамухе: «Мы с тобой одного рода-племени», между тем как Джамуха принадлежал к племени джаджират (джадаран), которое даже не всегда относили к ветви нирун из-за сомнительности происхождения. Можно удивляться и небывалой численности рода Джурки, хотя во времена Темучина джуркинцы представляли собой только второе-третье поколение, считая от отца-основателя рода. Или странная путаница с родом борджигинов, к которым относят то всех потомков Бодончара, то только новый род Есугэй-багатура, отца Темучина. Между тем монголы, по крайней мере, если верить «Сокровенному Сказанию», принимают эти и другие подобные факты как должное, не давая им объяснений: вероятно, и потому, что для монгола здесь пояснений вовсе не требовалось. Тогда мне и стало очевидно, что для ясного понимания монгольского общества следует понять монгольскую точку зрения, поставить себя на место монгола XII века. Суть метода: раз монголы в родовых отношениях не видели противоречий, значит – их не было; раз мы (европейцы) противоречия видим – значит, не понимаем неких важных элементов монгольской психологии. А это, в свою очередь, означает, что надо найти неизвестное нам звено в менталитете средневекового монгола, которое позволило бы встроить противоречивые факты в единую логическую цепь. Результатом этих поисков и стала гипотеза, которая, как мне кажется, позволяет точнее понять суть монгольского родового общества, лучше разобраться во многих побудительных причинах действий монголов той эпохи, включая и самого Чингисхана.

В основе этой гипотезы лежит предположение, что фундаментальным для монгола являлся не собственно кровнородственный принцип, а культ отца-основателя рода. Разумеется, кровнородственные связи учитывались и сами по себе, но главной была именно фигура родооснователя. Выше уже упоминалось, какое огромное значение уделяли монголы своему происхождению, прослеживая свою генеалогию до десятого и более колена. Каждый монгол мог перечислить длинный список своих предков, вплоть до праматери Алан-Гоа или даже дальше. Но даже самые простые математические подсчеты показывают, что сотни тысяч(!) монголов-нирун просто не могли быть прямыми потомками Бодончара. Значит, и род Бодончара не мог быть только кровнородственным. И, следовательно, родовичами (уруг) было все окружение Бодончара – его слуги, его пастухи, его родные и приемные дети. Все они в целом составили род, и потому потомок приемного сына Бодончара Джадарадая, уже известный нам Джамуха, и был «одного рода-племени» с Темучином. В сущности, кровнородственными узами были связаны только прямые потомки вождя, впоследствии составившие родовую аристократию. Остальные члены рода группировались вокруг основателя (и, весьма возможно, только им самим и определялись как уруг), не будучи родственниками в собственном смысле этого слова.

Вторая важная составляющая заключается в том, что каждый прямой потомок основателя рода по мужской линии мог выделиться из первичного рода и основать свой собственный. Те, кто отделялся, становились основателями новых родов, со всеми вытекающими отсюда последствиями. По отношению к первичному роду (и только в этом смысле) они составляли кость – ясун, но в то же время являлись абсолютно полноценным родом – обок, из которого, заметим, позже могли формироваться другие, тоже самые настоящие роды, которые становились костью для рода-прародителя. Так что кость (ясун) в этом смысле была и одной из частей предшествующего рода, который, кстати сказать, сохранял свое существование, и сама составляла группу родов. При этом, если можно так выразиться, «в юридическом смысле» все роды были равны и каждый обок обладал теми же возможностями, что и его предшественник. Конечно, такое выделение новых родов было возможно только в процветающих, многолюдных общинах, которым уже становилось мало выделенного кочевья-юрта. Таким образом, появление новых родов носило постоянный характер. Интересно, что в этой связи неправильным было бы выражение «род Чингизидов», так как сам Темучин никогда не выделялся из рода своего отца, составляя вместе с братьями и огромной массой включенных в род людей обок Кият-Борджигин. Основателем рода в монгольском смысле этого слова был Есугэй, так что вернее будет называть его членов Есугидами. Чингизидами их сделало дальнейшее развитие событий, связанное с распадом общинно-родовых отношений и установлением государственности.

Если развивать высказанные идеи дальше, становится понятным, как молодой род Джурки стал таким многолюдным; как род Тайджиут (его чаще называют племенем или даже союзом племен, что, в принципе, неверно) через сорок-пятьдесят лет после своего отделения мог выставлять против врагов многотысячные армии. Членами нового рода становились все, выделившиеся вместе со своим вождем, за исключением тех, кто уже был... членом другого рода (хотя в этом случае, наверное, правильнее говорить о своеобразном «двойном гражданстве»).

Теперь осталось выяснить еще одно важное общественное понятие: что представляло собой в монгольском родовом обществе племя – «ирген». Уже ясно, что к привычному для нас представлению о племени как эндогамном объединении нескольких разных родов монгольский термин «ирген» отношения не имеет. В наших источниках он выглядит как бы «плавающим», относясь то к роду, то к его части, то к группе близкородственных обоков. Основываясь на письменных источниках, четкого разделения провести невозможно – взять хотя бы те же расхождения в оценке тайджиутов. Однако, если опереться на изложенную выше теорию, можно попытаться определить, в каких случаях монголы применяли понятие «ирген» по отношению к определенной группе людей, а в каких объединения с одинаковым названием (тайджиут, барлас, баарин) объявлялись «обоком» или «ясуном».