«В каждую эпоху идеи правящего класса являются господствующими идеями, т. е. класс, который является господствующей силой общества, также конституирует идеологическую власть общества. Класс, который владеет средствами материального производства, также владеет средствами „идеологического“ производства, причем те, у кого нет средств идеологического производства, оказываются в подчинении у тех, кто их имеет»

Карл Маркс

Салонные бунтари

Консервативные, тем более — охранительские идеи не рождали Великое и сколько-нибудь живое искусство. Антифашистское и антибуржуазное кино давно стало частью общедемократической культуры — взглянем же на те радикальные художественные явления, что призывают к немедленному низвержению существующего строя.

История кино протеста — это история борьбы за то, чтобы протест не был куплен, присвоен, приватизирован теми же классами и тем же обществом потребления, против которых он, протест, направлен.

Сомнения в действенности «высокого искусства» всегда посещали революционных художников. В 20-е годы Георга Гросса смущало, что «адресат» его посланий постепенно меняется: «буржуазия» смаковала его рисунки, обличающие ее же, и охотно выпускала респектабельные альбомы с его сатирической графикой. Пролетарию эти альбомы были не по карману, да и без надобности. Роль обличителя становилась двусмысленной и формальной. «Нонконформист» Рихтер не избежал той же ловушки, став баловнем буржуазии и салонным бунтарем «общества потребления» — «народ» оставался глух к его жестам и «артефактам», а цены на них взлетели до небес.

Антибуржуазным режиссером № 1 был, конечно, Луис Бунюэль. Но что это за протест против буржуазии, если сам объект его обличений награждает за них автора своей главной премией — «Оскаром» (фильм «Скромное обаяние буржуазии»)?

Так, раздражение как компонент зрелища входит в художественную стратегию Ларса фон Триера: уж он делает все, чтобы его фильмы были «неудобными» для просмотра и «неприятными».

Кто, в самом деле, способен именно наслаждаться его фильмом «Идиоты» или в здравом уме и твердой памяти пересматривать по доброй воле фильм «Догвилль», на котором три часа мужественно изнывал в кинозале? Но смотрим же мы вновь и вновь, и с большим удовольствием, такие «социальные» фильмы, как «Новые времена» и «Полуночный ковбой», «Сладкую жизнь» и «Развод по-итальянски»… Скажи Чаплину или Феллини, что «социальное» искусство просто обязано быть «неприятным», они искренне не поняли бы, о чем идет речь: а зачем, собственно, «специально» отпугивать зрителя?..Яростного Пьера Паоло Пазолини насторожил успех «Гибели богов» (реж. Лукино Висконти, Италия-Германия, 1969) — в оперности этой ленты он увидел недопустимый компромисс с коммерческим кино, а политический фильм, считал Пазолини, не должен заигрывать со зрителем, и уж ни в коем случае — «нравиться» буржуазии. Словно полемизируя с Висконти, Пазолини снял ленту «Сало, или 120 дней Содома» — истинное испытание для впечатлительной публики. Можно, конечно, представить, что иные «сознательные» зрители, повинуясь гражданскому долгу, мужественно взирали на то, как на экране проклятые фашисты, устроив оргию, сладострастно пожирают экскременты. Но… работает ли «антибуржаузный» заряд фильма, если от него тошнит не одну «буржуазию», а рабочего и крестьянина?..

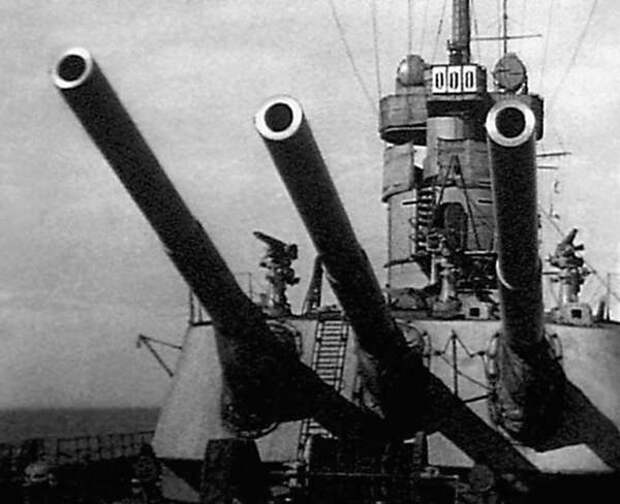

«Броненосец „Потемкин“», реж. С. Эйзенштейн

Годар

В годаровских заявлениях тех лет не отличить позицию от игровой позы. Они казались столь нелепыми, что их, да еще вырывая из контекста, охотно приводили в советских книжках 70-х про «идеологическую борьбу на современном этапе» — враги, мол, совсем ополоумели. Эксцентричные высказывания Годара, кстати, бывали единственным украшением этих скучных, словно написанных под копирку страниц и радовали глаз, как яркая латка на сером сукне.

«Ведь что такое кинематограф? Это изображение и звук. Но и то и другое было изобретено буржуазией, пролетариат не имел к этому отношения. А изображение вместе со звуком есть орудие обмана народных масс. Это буржуазная уловка».

Опровергать эти рассуждения, радостно уличая интеллектуала в недомыслии, — одно удовольствие. Годар, однако, не говорит, что «изображение и звук» изначально «буржуазны», — он хочет сказать, что репрессивные структуры, порабощая массы, берут на вооружение именно чувственную природу экранного образа. Отсюда следует, что истинно революционный экран, напротив, должен обращаться не к эмоциям и инстинктам масс (заигрывание с ними оставим фашистам), а к их разуму, и потому обязан быть предельно бесстрастным. "Во время демонстрации империалистического фильма экран продает зрителю голос хозяина: голос льстит, подавляет или избивает. Во время демонстрации ревизионистского фильма экран — не что иное, как рупор голоса, делегированного народом, но не являющегося голосом народа, так как народ в молчании смотрит на свое собственное искаженное лицо. Во время демонстрации борющегося фильма экран — это просто черная доска или стена школы, дающие конкретный анализ конкретной ситуации…

Кто из зрителей, однако, добровольно отправится смотреть на «черную доску» с прописями классовой борьбы? Только энтузиаст «артефактов» вроде самого Годара, а иной сознательный пролетарий запросто улизнет с этих политзанятий к телевизору. Но Годар неумолим: все, снятое на деньги империалистов, есть «буржуазное» кино. Оно бойко торгует эмоциями и любой рассказ о классовой борьбе способно превратить в мелодраму о несчастных возлюбленных, разлученных не роком, а забастовкой. Этой расслабляющей чувствительности нужно противопоставить нагой тезис, благородная красота которого не нуждается в «мелкобуржуазных» завитушках и рюшечках.

В статье «За политическое кино» Годар 1950 года восторгался тем, что герои советских фильмов «говорят от имени Компартии, но так, как Гермиона о своих желаниях, как о своих безумствах Лир», а киноэпопеи советского «малокартинья» напоминали ему «коронационные мессы». Сюда естественно вставала и 1-я серия фильма «Иван Грозный», но к 1968-му «оперность» Эйзенштейна, восхищавшая молодого Годара, поменяла для него оценочный знак.

Эйзенштейн демонстративно отстаивал именно культурную традицию, и вне ее искусство как таковое просто не представлял. Левые радикалы считали, что «высокое искусство» с социальными мотивами — не более чем сублимация классового протеста. Чем больше в социальном произведении «высокого искусства» — тем искуснее оно имитирует классовую непримиримость, и, в конечном счете, сводит ее на нет. Даже «Броненосец „Потемкин“» казался Годару «фильмом, приятным во всех отношениях»: конформистским, пропитанным ядом соглашательства; ласкающим глаз не только пролетариата, но и буржуазии, тонко сглаживающим противоречия между этими классами… И в конечном счете — парализующим классовый протест. «Годар-68» яростно отвергает Эйзенштейна именно за то, за что превозносил его в юности.

Джек Николсон в фильме «Пролетая над гнездом кукушки»

Агитпроп

В 1968–1971 гг. Годар работал в группе «Дзига Вертов». Вряд ли советские догматики видели эти фильмы (тем более — снятые на пленку 16 мм), но проклинали их от души. Априорную ярость вызывало то, что идейно сомнительную группировку гордо осеняло имя советского классика: пусть для официоза оно и было пустым фетишем, но кто позволил «без спросу» присвоить наше знамя? Да и не верили советские циники, что Вертова можно любить искренне и без принуждающей подсказки «старших товарищей»: в культе его за рубежом им виделся какой-то непонятный и потому особо извращенный антисоветизм.

Особую ярость вызывала у них лента «Ветер с Востока» (Германия-Италия-Франция, 1969). Фильмографическая справка выглядит впечатляюще: здесь снимались Жан-Мария Волонте, Анна Вяземски, легендарный вожак «Майского бунта» Даниэль Кон-Бендит, режиссеры Марко Феррери и Глаубер Роша… Словом, жест был на славу. Известно, что в мае-июне 1968 года Годар снимал какие-то загадочные «Кино-листовки» по 2–4 минуты. Владимир Маяковский, обращаясь к потомкам, как бы извинялся за свой «агитпроп»: «В курганах книг, / похоронивших стих, // железки строк случайно обнаруживая, // вы / с уважением / ощупывайте их, // как старое, / но грозное оружие». Но чтобы с уважением ощупать «грозное оружие» Годара, его боевой «агитпроп» бунтарского времени, для начала нужно… хотя бы взглянуть на него — а попробуйте разыскать эти ленты, снятые на 16 мм пленке.

Вообще фильмография классика, где перечислены запрещенные и незавершенные ленты, вызывает сладкое томление у исследователя, мечтающего открыть неведомый шедевр. Сами тексты этих справок звучат как музыка: чего стоят «революционные» имена, которые Годар дает своим любимым героиням: Анна Вяземски предстает как Ева Демократия («Один плюс один», 1968), Жюльет Берто — как Патриция Лумумба («Веселая наука», 1968)…

Советские критики дружно писали, что в этих лентах нет искусства. Но кто их пересматривал? Как верить оценкам сорокалетней давности, да еще голословным и пристрастным? Вертов, кумир группы Годара, вроде бы тоже делал «однодневки» — выпуски «Кино-Правды». Но в них есть и шедевры вроде сюжета об «октябринах», где искренний пафос «нового» сплавлен с любовной иронией — эта сложная интонация, делающая картины быта одновременно поэтичными и эксцентричными, возникнет позже в комедиях Бориса Барнета, и тем удивительнее, что ее удалось выразить в документальном кино.

Авторская интонация Вертова словно переливается, бликуя оттенками, — эти градации часто отторгает обычная политическая пропаганда. Такой «специалист» в этом деле, как Адольф Гитлер, считал, что для нее хватает двух красок, черной и белой, а «лишние» оттенки запутывают сознание и уводят в сторону. Нельзя и вообразить, чтобы нацистская хроника рисовала ритуалы рейха даже не с иронией, а хотя бы с некой авторской рефлексией. Иные либералы, обличая идейных пособников тоталитарного режима, отделяют Вертова от Лени Рифеншталь разве что запятой. Но его интонация была «непрозрачной» и при всех пропагандистских установках всегда выражала «что-то еще»; потому в лентах Вертова ощущается драматический подтекст, пусть невольный и подавленный. В фильмах же Рифеншталь не было ни драматизма, ни рефлексии — одна бездумная романтика.

«Революционному» кино, казалось, пристало быть взрывным, бить в набат и звать за собой — но, судя по отзывам, пропагандистские фильмы Годара отменно… скучны. При установках, однако, на «деконструкцию» повествования иными они и быть не могли. Для искусства, возможно, это и не так страшно, для пропаганды же, когда народ разбегается с площади, оставляя в одиночестве оратора, монотонно бубнящего свои тезисы, — это катастрофа. И агитирующему художнику приходится выбирать: обольщение масс искусством или призывы в пустых залах. Годар, как образцовый экзистенциалист, выбирает красоту этической позиции. Но и победу одерживает тоже… этическую — от его немалых усилий монолит коммерческого кино не рухнул, даже трещина по нему не пошла. Эфемерна ли такая победа? Как сказать. Система успешно манипулирует массами, но смертельно боится несгибаемых одиночек, и вообще — капля камень точит: стойкое сопротивление системе приносит свои плоды — служит примером и со временем меняет мир.

Американские независимые и не только

Кино США привычно сводят к охранительскому Голливуду, а такое интереснейшее явление, как всплеск «независимого» производства в 50–60-е годы, не слишком изучено. Американские «параллельщики» атаковали «истеблишмент» со всех сторон — пробираясь на самое дно городской жизни и вместе с камерой ныряя в подсознание личности: часто «прямое кино» в духе Вертова и импровизации в духе сюрреалистов 20-х варварски смешивались в одном фильме. Издевательские коллажи склеивались из официозной хроники, беспредметные опусы часто сводились к танцу царапин на пленке, сексуальные «табу» нарушались с вызовом и на каждом шагу, а уж в призывах к свержению строя недостатка не было.

Казалось, именно этот разрыв со всеми структурами государственной пропаганды восхитит молодых зрителей-радикалов, станет для них символом протеста и духовного освобождения. Однако… самым радикальным экспериментам «Нью-Йоркской школы» молодежь США предпочитала «Беспечного ездока» Дэнниса Хоппера (1969) и совсем уж гладенькую ленту «Выпускник» Майка Николса (1967). Совсем уж странно, что на самом гребне «молодежной революции» телячий восторг вызывали старые ленты с Хэмфри Богартом, снятые в «империи конформизма» — умеренном и благонамеренном Голливуде. Один из таких сеансов с удивлением описан в журнале «Америка»: «Выкладывай все начистоту, парень, а не то проглотишь свои беленькие зубки!» Не все ли равно, к кому обращены эти слова Богарта — к щеголю-гангстеру или к генералу армии, к хозяину дома или к отцу девушки? Важно, что их произносит Богарт — только это и увлекает всех.

«Знаковый» 1968 год этот журнал открыл эффектным номером, посвященным молодежи. Эрик Ф. Отман честно описал ее пристрастия и кумиров, но… вроде бы изобразил лишь хаос в головах молодого поколения. Что общего у Альбера Камю и Толкиена? У Фрейда и Боба Дилана? Вместе с фильмами «старого» Голливуда — как попал сюда «Блоу-ап» Антониони?.. Статье Отмана вторит пестрый психоделический коллаж, где смешаны броские девизы, надписи комиксов — все эти «ZAP!» и «BOOM!», фото знаковых персон… Среди них брутальные афроамериканские активисты и бойкие девчонки-манекенщицы, волевой Фрейд, разбитной Бельмондо, скуластый молодой Брандо с мотоциклом и даже печальный Бастер Китон. Вразнобой и несоединимо: роговые очки интеллектуалов, кудри и локоны женственных рок-исполнителей. Отчего, скажем, рядом со скорбным Богартом красуется вихрастый и улыбчивый Роберт Кеннеди? Объяснения самих студентов невнятны: «…он многим напоминает мне Джона Кеннеди», «…он прислушивается к нам».

А может, одни эти внешние черты — вихры и улыбка, — и нравятся молодежи в Роберте Кеннеди, а до его политики ей и дела нет? Она ищет самоидентификации и жадно вычитывает «свое» в самых разных и неожиданных фигурах и явлениях. В Богарте ей видится «интересное» изгойство — затаенная хрупкость и романтическая обреченность под маской цинического безверия (так же и нашим старшеклассникам нравится Печорин), а Кеннеди сам похож на веселого студента. Сразу бросается в глаза, что пристрастия «молодежи 68-го» словно собраны с миру по нитке, а ее кумиры — не всегда ее одногодки и современники. Но бунтующая молодежь реагирует не на реальный смысл высказывания, а на идейный или культурный знак, который она наполняет близкими ей смыслами. Потому ей, собственно, все равно, когда создан культурный текст, и «новое» не значит для нее «актуальное».

Пример для подражания

Если не хватает нынешних актуальных текстов и современных пророков революции — их как бы «отыскивают» в прошлом, и здесь баррикады восставших могут осенять самые причудливые фигуры. Естественно, что идейными вождями парижских студентов 68-го были Бретон и Троцкий, но всегда удивляло, что к этим революционерам «примазался» хитрый бюрократ Мао. У «левых» интеллектуалов Луи-Фердинанд Селин слыл мракобесом и фашистским пособником — но в горячие 60-е стал почти «своим» для тех же «левых». Интересно, кстати, что молодые герои фильма Годара «Китаянка» (1967), оторвавшись от «красной книжечки» председателя Мао, отправляются в кино, чтобы посмотреть фильм… «8 1/2». Странно вроде бы — но… отчего не предположить, что лента Феллини воплощает для них тот дух свободы, к которому они стремятся?..

Кино задавало наглядные модели для поведения и подражания, поэтому — к новациям языка молодые бунтари оставались вполне равнодушны (отсюда — относительный неуспех в их среде модернистских выкрутасов «подпольного кино») — зато, как губка, жадно впитывали из всех доступных источников то, что отвечало их внутренним потребностям. Здесь, в океане экранного «ширпотреба», их находки были непредсказуемы и неожиданны, но точны и вполне «авангардны».

Так, на эстетику и даже идеологию «поколения-68» куда больше повлияли не сюрреалистические эскапады великого Бунюэля, а художественно скромные ленты 50-х годов с Брижит Бардо — точнее, сам образ ББ. Решительно все, видевшие фильм «…и Бог создал Женщину» (реж. Роже Вадим, 1956), отметили тот вроде бы проходной эпизод, где растрепанная Брижит, в халате и босиком, спускается в гостиную и, не обращая ни малейшего внимания на чинных гостей, онемевших от изумления, лениво обходит накрытый стол, спокойно уволакивая все, что ей нравится, и с тарелками, полными закусок, царственно удаляется в свою спальню, — после чего молодежь в зрительных залах взрывалась аплодисментами, как после исполнения коронного номера.

ББ стала эмблемой «новой естественности». Даже искушенная Симона де Бовуар с пафосом прозревала во всем ее облике «подрывное начало»: в эссе о Бардо она с удовольствием передразнивала стенания возмущенных филистеров: «Она пьет, когда хочет пить, ест, когда чувствует голод! Когда же наконец кончится это безобразие? /…/ Завтра снова настанет день, мы пошлем своих детей на войну, сами отправимся на работу и в церковь. Кто говорит, что существует страсть и наслаждение? Мы сочиним свою поэму без этих греховных рифм. Молчите, спрячьте эту девушку, уберите ее, обрейте ей голову, заткните ей рот! Но что это: она по-прежнему смеется! Ну, хорошо, вы правы, так будет проще и вернее: сожгите ее!»

Для «поколения-68» революция грянула не тогда, когда на экране маленьких зальчиков замелькали кадры забастовок, снятые любительской камерой. Революция для них — это мужская рубашка, небрежно накинутая на гибкое голое тело потягивающейся, как кошка, героини Б.Б., это — широченные плечи мешковатого пиджака и весь шутовской облик годаровского балбеса с револьвером, болтающегося по Парижу, это — лаковый козырек пижонского кепи молодого Брандо, это — «ретро»-беретик и светлые подрезанные волосы американской бандитки Бонни и грохочущие револьверы Клайда, это — светлые глаза Джеймса Дина, словно наполненные прозрачными слезами.

Биография художника

«Знаком» здесь может стать сама… биография художника, своим героизмом как бы удостоверяющая истинность его бунтарских жестов в искусстве. Художник должен быть «расстрелянным на баррикадах духа», как сказал Маяковский, а трагизм его судьбы должен быть наглядным. В массовом сознании, мифологизирующем все и вся, сразу и навсегда отложилось, что не слепой случай, а бунтарский дух привел Джеймса Дина к гибели в автокатастрофе — а, скажем, Брижитт Бардо, на глазах превращавшаяся в консервативную и респектабельную буржуазную даму, была безжалостно вычеркнута из списка «богинь молодежного протеста».

Огромное значение такому «выстраиванию» биографии придает Эдуард Лимонов; она для него — вообще главное произведение художника. Описывая кого-либо, он не преминет отметить, «красива» она или «некрасива» — причем красивой бывает лишь героическая биография, а некрасивой — та, где замаячит внешнее благополучие: значит, что-то не то с художником, да и с его творчеством. «…Биография блистает во всей красе», — одобрительно замечает он о Байроне, а то, что его «произведения невыносимо устарели», не имеет никакого значения на фоне яркой жизни «лорда-бунтаря». Лимонов легко простит промахи в искусстве, но не социальное соглашательство. Он ценит красоту чужой биографии — и собственную выстраивает по законам героического искусства.

Беллетризированные биографии таких творцов имеют более «революционное» воздействие на сознание молодежи, чем нюансы их творчества, волнующие лишь специалистов. Бунтарское творчество, впрочем, редко «совпадает» с романтической биографией — неистовый авангардист может вести жизнь тишайшего клерка, а былой анархист — вступить в правящую партию. Художественных гениев с бурными судьбами не так много. Это — тот же Байрон, сражавшийся за свободу Греции; таинственный юноша Лотреамон — перед тем, как бесследно сгинуть, оставивший озадаченным поколениям ослепительные «Песни Мальдорора»; Георг Бюхнер, революционер в драматургии и просто — революционер, умерший в 23 года…

Кино тесно связано с производством — кинематографические «Песни Мальдорора» финансировать здесь не станут, безумца, блаженного или анархиста чуют за версту и просто выбрасывают за ворота. Истинную биографию «проклятого художника» имеет здесь, кажется, лишь один великий режиссер — Жан Виго. Жизнь его отца, испанского анархиста, была нескладной и страшной — как узник режима, он был зверски убит в тюрьме. Совсем молодого Виго свели в могилу нищета, болезни и варварские вкусы хозяев киноиндустрии.

«Без надежды», реж. М. Янчо

Знаки протеста: Че

Показательна история самого знаменитого символа революции — снимка Че Гевары, смотрящего вдаль. Сделанный 5 марта 1960 года для кубинской газеты «Революция», он был… забракован редакцией и долго украшал стену автора, молодого репортера Альберто Корда — пока не попался на глаза знаменитому итальянскому издателю Джанджакомо Фельтринелли, принявшемуся, как сейчас выражаются, «раскручивать» это изображение. Именно он, кстати, первым, несмотря на протесты автора, фактически самовольно издал на Западе роман «Доктор Живаго». Авантюрам Фельтринелли сопутствовал успех, ветер дул в его паруса — где только не красовалось с тех пор романтическое изображение пламенного Че: не только на футболках и постерах, но и в интерьерах дорогих кафе, на дверцах серебристых «Мерседесов», на солнечных очках Жан-Поля Готье и даже на пляжных халатиках и трусиках. Сегодня это романтическое изображение переживает второе рождение — часто мелькая в городской толпе на молодежных майках. С чего бы это?.. К чему бы?..

Снимок Корда стал своеобразным «товарным знаком» революции — ясно, однако, что без рыночных механизмов этого бы не случилось. Для пуриста протеста ситуация оскорбительная: символ революции никого не перепугал, никакой революции не сделал, а мирно влился в тот же «буржуазный» товарооборот. Точно так же — никто вроде бы не запрещал то «политическое кино», что прогремело на Западе в конце 60-х / начале 70-х гг. — просто его идеи и темы исподволь «рассасывались» в обычной развлекательной продукции, пока не превращались в общие места жанрового кино. В детективах и триллерах Франции или Италии комиссары полиции запросто разоблачали все заговоры против демократии — в известном фильме Филиппа Лабро «Наследник» (1973) мотивы и темы «политического кино» эксплуатируются особенно лихо и зрелищно и, разумеется, ничуть не «подрывают устои». После этого мода «на политику» схлынула, и студии надолго утратили к ней интерес.

Контекст

«Знаки протеста» часто блуждают — один и тот же символ в разных условиях может означать и дерзкий вызов обществу, и уютный конформизм. Так, если бы во времена «развитого социализма» молодой человек появился бы в институтской курилке, в общежитии или на вечеринке — с громадным серпом и молотом, изображенным через всю футболку, с гербом Советского Союза или красной звездой на шапке, — его сочли бы сумасшедшим. Даже функционеры ВЛКСМ щеголяли в те годы в джинсах с выставленным напоказ «лейблом» с изображением флажка США. Такие наклейки, и вообще — само изображение американского флага было в 70-е знаком легкой «неблагонадежности», некоего вольнодумия, почти инакомыслия. Сейчас же — юные радикалы вовсю машут кумачовыми флагами, «звездно-полосатые» же для них — знак глубочайшего «отстоя» и социального конформизма.

Точно так же «потенциал протеста» фильма зависит обычно от самых простых обстоятельств — скажем, от того, где и когда его показали. Самым революционным фильмом мира считается "Броненосец «Потемкин» (1925). Действительно, чудом возникни эта лента в том же 1905 году — после первых же показов в Петербурге царский режим был бы сметен сразу. Но… против чего фильм восставал в Советском Союзе? Против давно свергнутого царизма?.. Внутри страны он казался вполне конформистским — им восторгались и сталинисты, и оппозиция всех мастей, а на премьере ему рукоплескали ложи Большого театра.

А вот другая премьера той же ленты, описанная режиссером и теоретиком кино Гансом Рихтером: «Уже после первых двадцати минут показа в головах у берлинцев (после проигранной революции, выигранной инфляции, после маршей и путчей) забурлило. То, что они увидели на экране, было их собственной, хотя и потерпевшей поражение революцией. Это мясо с червями они тоже ели во время войны, эти казаки — это же ведь их рейхсвер, их Носке и различные отряды штурмовиков. // Полицейским в их устрашающей амуниции было не по себе. Шум в зале, с которым публика громко и коллективно принимала участие в происходящих на экране событиях, /…/ таил в себе угрозу готового вот-вот разразиться восстания /…/. // И когда /…/ мятежные матросы смогли /…/ уплыть на своем корабле непобежденными, /…/ публика впала в оргию одобрения, выражавшуюся в восторженных криках, реве и аплодисментах. Ни у одного полицейского в мире тут не было бы никаких шансов. /…/ Их разорвали бы на куски».

Фильм «Пролетая над гнездом кукушки» (1975) в Советском Союзе знали и до перестройки — в прокате он не шел, но был «хитом» разнообразных «закрытых» просмотров, и для либеральной интеллигенции становился едва ли не Символом Сопротивления. На это «поработали» и репутация Формана (он был эмигрантом из ЧССР, а значит — «инакомыслящим»), и память о великом кино Пражской весны, и зловещие слухи о советских психушках. Либералы воспринимали фильм как листовку, весточку «своим» из-за «железного занавеса» — и с удовольствием вычитывали из его ситуаций потаенные намеки и смыслы, тем более что они там были — кто из советских людей не встрепенется, живо узнавая здесь, скажем, изнурительные ритуалы голосования?..

В США же эти социальные коды не имели решающего значения — «социально близким» американцам, напротив, здесь не хватало именно бунтарского духа. Критик Джек Кролл отмечал, что в этой экранизации «Пропала /…/ центробежная сила романа, гнетущий террор и леденящий кровь юмор. Юмор Кейси был страшен, потому что в его психиатрической больнице угадывался микрокосм реальности. // Форман превращает бунт Макмэрфи в безумную комедию нравов /…/. // Выбрав стиль комического реализма, Форман лишает фильм бредового качества романа, которое сделало книгу /…/ аллегорией все возрастающего безумия реальности».

«Мандерлей», реж. Л. фон Триер

Английские рассерженные

Показательна экранная транскрипция «драмы протеста», взорвавшей английский театр середины 50-х. «В эту /…/ атмосферу Джон Осборн, двадцатисемилетний худой актер с голодными глазами, швырнул, как гранату в пороховой погреб, пьесу „Оглянись во гневе“… / …в благопристойных прихожих английской культуры все еще отдается гул (этого — О.К.) взрыва…» Слова «взрыв», «восстание», «революция» возникали в те годы повсеместно, едва заходила речь об английских «рассерженных», а Джимми Портер, герой этой пьесы, стал символом социального вызова «истеблишменту».

В Советский Союз он тоже пришел… вовремя. Очевидцы пишут, каким шоком для них был спектакль «Оглянись во гневе», в 1957-м нежданно-негаданно прибывший из Англии и резко выделявшийся на фоне академических постановок Шекспировского Королевского театра. Сознание зрителей было воспалено недавними разоблачениями, состоявшимися на XX съезде партии, и яростные обличения, которые швырял со сцены молодой английский анархист, казалось, били рикошетом и по своим «власть имущим».

Тони Ричардсон снимал фильмы и по ключевым пьесам («Оглянись во гневе», 1958; «Комедиант» 1960; «Вкус меда»; 1961), и по прозе «новых» авторов («Одиночество бегуна на длинную дистанцию», 1962). Джозеф Лоузи снял три фильма по сценариям Гарольда Пинтера. Идеями и мотивами «рассерженных» пронизаны фильмы Карела Рейша, Линдсея Андерсона, Джона Шлезингера… Эти выдающиеся произведения не возбудили, однако, того кипения общественных страстей, которое вызывали программные пьесы «рассерженных».

Авторы ворвавшихся в английскую драматургию 50-х, часто не имели даже филологического образования, а Шейла Дилени не закончила даже среднюю школу. Осборн, Экстон, Пинтер, Ливингс были актерами, Оуэн работал в мюзик-холле, Уэскер был поваром, а «Брендан Биэн провел несколько лет в тюрьме, осужденный за активное участие в деятельности ирландской подпольной политической организации». Это плотское знание социальной реальности, пропитавшее их творчество, как водится, вызвало обвинения в «очернительстве». Публицист Норман Фрихилл прямо-таки со священным ужасом живописал картины какого-то несусветного разложения, воцарившегося в театре с приходом «рассерженных»: "На подмостки страны мутным потоком хлынули (как похожа, кстати, сама фразеология «консерваторов всех стран»! — О.К.) пьесы о …публичных домах, проститутках, сводниках, гомосексуалистах и другой грязи. И вот эти-то пьесы были спешно зачислены в актив так называемого «нового прогрессивного, революционного направления».

Но… какого кинозрителя удивят фильмы о проститутках и сводниках? Подобные персонажи красовались на экранах и до появления «рассерженных». Кинематограф вообще склонен любоваться картинами живописного порока, воспевать изгоев и экзотичных «правонарушителей»: нет же такого жанра — «гангстерская пьеса», а «гангстерский фильм» — есть. «Люди дна», обаятельные преступники, идейные террористы — никакие не «антигерои» экрана, а самые полноправные его герои и любимцы зрителей. Задолго до революции в английском театре, возглавленной «рассерженными», с подмостков — кстати, именно английского — Мюзик-холла шагнул на экраны бродяжка Чарли.

За пьесами «рассерженных» закрепилось броское и поверхностное определение — «Драматургия кухонных раковин»: на сцене предстали вонючие кухни, смрадные притоны, тюрьмы, свалки и забегаловки. Кому, однако, не известно, что злачные кварталы, городские задворки, трущобы и заводские окраины — не в пример «киногеничнее», чем вылизанные интерьеры филистерских квартирок или буржуазных гостиных? Едва родившись, кино жадно набросилось на самую вроде бы неказистую и «неизящную» натуру — и то, что взрывало чопорность английской сцены, для кино искони было нормой.

Кадры из фильма «Если», реж. Л. Андерсон

Взгляд со стороны

Ошарашившее на подмостках — казалось здесь само собой разумеющимся: вместо прикосновения к обнаженному нерву реальности — на экране, напротив, возникало условное «общее место», да еще с привкусом некой старомодной «театральности». Джеймс Дин или Брижит Бардо казались на экране живым воплощением бунта — когда же в фильмах Ричардсона возникали не подобные «знаковые» персонажи, а Ричард Бартон или Лоренс Оливье с их «респектабельной» репутацией выдающихся драматических актеров, то одно это сразу переводило звучание лент в регистр ничуть не «подрывного», а добротного и нормального «кино».

В общем же — иные ленты английского «рассерженного» кино оказались созданными в русле традиционного экранного реализма, а фильмы, скажем, Андерсона или Лоузи мирно влились в поток философского кино 60-х, рассматривающего социальные проблемы исключительно на фоне метафизических и экзистенциальных.

В 1968 году возникла сильная и виртуозная лента «Если…» (реж. Линдсей Андерсон), не столько выразившая идеи молодежного бунта, сколько взглянувшая на него как бы «со стороны». Восстание против «системы», которое поднимал в колледже юный Мик Трэвис, выглядело актом отчаяния и казалось продолжением того мира насилия, против которого, казалось, и было направлено. Известно — чем крупнее художник, тем богаче оттенками его образы и тем сложнее поставить их на службу тому или иному движению: знамена протеста однокрасочны. Мик, герой Малькольма Макдауэлла, изображался здесь скорее с иронией и пронзительной жалостью — и без того романтического придыхания, которое импонирует бунтарям, поэтому и не имел шансов стать «их» героем.

Как ни странно, к «кинематографу протеста» трудно отнести фильмы Кена Лоуча, которого со священным трепетом именуют то «матерым троцкистом», то — последним рыцарем социального кино. Но эмоциональная температура его фильмов чуть теплится. В финале фильма «Ветер, который качает вереск» (2006) подробно показано, как расстреливают главного героя — видно, что актер старается, и музыка подобрана соответствующая, но гладенькое изображение не вызывает решительно никаких чувств.

Вспомним хотя бы фильм, снятый как бы «на территории» Лоуча — «Сакко и Ванцетти» Джулиано Монтальдо (1970). По достоверности, энергетике и эмоциональности эта вроде бы не самая громкая лента «политического кино» Италии не идет ни в какое сравнение с «историческими» лентами Лоуча.

Сколь сочувственно ни рассказывал бы Лоуч об ирланд- ских террористах — странно, что в человеческих историях не только не акцентирован момент первого пролития молодыми людьми чужой крови, но и опущены их рефлексии по этому поводу. Автор вместе с ними, как в инфантильной дворовой игре, четко делит ближних на «наших» и «не наших», а его пылкие идеалисты спускают курки со сноровкой и непосредственностью героев вестерна.

Родина протеста

Совсем недавно прозвучал полемический приговор целой кинематографии: «…польское кино стало аморальным, потому что оно появилось на свет в результате первородного греха. Греха коллаборационизма». Раз кинотехнику, мол, завезли из СССР вместе с идейными установками — о чем тут спорить? Какая разница, кто из художников рьяно служил новому режиму, а кто позволял себе фронду — все, мол, запятнаны сделкой с коварным «Старшим братом». В статье Ольшевского достается даже Вайде — за то, что в фильме «Пепел и алмаз» (1958) он сохранил веру «в марксистскую логику истории».

Разгорелась дискуссия; в ответной статье Ева Мазерска остроумно парировала эти упреки «польской школе»: да, не стоит делить ее мастеров на борцов и предателей, но… совсем по другой причине — «до 1989 года деньги на съемки фильмов от коммунистического правительства получали все польские кинорежиссеры /…/. То есть все были коллаборационистами». Сказано это, конечно, иронически, но… примиряющая интонация означает здесь, по сути, то же самое: «Никто не виноват» именно потому, что… «Все виновны». Довод про деньги, которые и конформисты, и бунтари получали в одной кассе, кажется неоспоримым, но… лишь на первый взгляд.

Ведь что значит — «получали деньги»? И при чем здесь моральная проблема: из «чистых» или «грязных» рук их брать, — если режиссеры все равно работали в рамках уже утвержденного бюджета? Социалистическое государство, выделяя деньги на развитие кино, по сути… списывало их: окупится фильм Тарковского в прокате — хорошо, а нет — не беда, подождем новую комедию Гайдая.

Художник на Востоке не обязан был «отрабатывать» средства, вложенные в его фильм пусть и самым либеральным продюсером, и его не терзала вина за то, что он попусту растратил чужие деньги, обманув ожидания человека, заложившего дом под доходы с обещанного шедевра. Не мог же, скажем, Бунюэль допустить, чтобы Серж Зильберман пошел по миру. А Миклош Янчо мог творить, нимало не заботясь о кассовых сборах, которые принесет его фильм «Без надежды» (1965) и тем более — не прикидывая, где достать деньги на следующий. Как где? На него уже графа в бюждете студии была предусмотрена: твори, дорогой товарищ, подрывай основы родного социалистического государства!

Плоды этой культурной политики были не за горами. Вот, скажем, такая милая аннотация: режиссер «…создает свою версию фильма ужасов, в поэтическом ключе рассказывая о постпубертальных страхах /…/ юной девушки, акцентируя связь реальности и сна, борьбу смеха и ужаса, балансирование на границе сказки, галлюцинации, сомнамбулической лирики и ночных кошмаров, пронизанных глубинными страхами и сексуальными откровениями подсознания в духе Фрейда, представленными эротикой, мазохизмом, садизмом, инцестуальными влечениями и гомосексуальностью в лесбийском варианте».

Синефилу в пору протереть глаза — это сон? пародия? розыгрыш? И куда бежать, чтобы насладиться этим восхитительным произведением?.. И где распустился столь изысканный «Цветок зла»?.. На Западе с его модернизмом и вседозволенностью?.. Ничуть не бывало — в ЧССР, да еще в… 1970 году, уже после (!) советской оккупации. Бойкие молодые люди вещают сегодня с апломбом, что страшнее коммунистической цензуры мир не видывал, а кино при социализме было верхом убожества. Но… и «Маргаритки», и «Горим, моя куколка», и «Алмазы ночи», и буквально десятки (!) подобных лент ЧССР шли на экранах, чехословацкие режиссеры были баловнями кинофестивалей, а фильмы «Магазин на площади» и «Поезда под пристальным наблюдением» награждены «Оскаром». Посмотри россиянин хотя бы ленты ЧССР 60-х, из его груди вырвался бы недоуменный вопль: какой еще свободы им недоставало?! Да режиссеры росли здесь в оранжерее!.. Так что на фильм «Валерия и неделя чудес» (реж. Яромил Иреш, 1970) даже не обратили особого внимания.

Как известно, истинное «кино протеста» просто обязано было произвести социальный сдвиг «здесь и сейчас», и вообще — изменить судьбу страны, иначе грош ему цена. Под эту категорию подходит чрезвычайно мало выдающихся произведений: фильмы неореализма и советской «оттепели» возникли в результате уже свершенных социальных преобразований, вызванных отнюдь не кино (вернее, не только кино). За всю историю кино был, кажется, лишь один прецедент, когда именно кино не только изменило социальную жизнь, но и вызвало революцию, да еще относительно бескровную. Это — кинематограф Восточной Европы: оставаясь духовно независимым, не заигрывая с публикой, не лавируя между пропагандой и развлекательностью и не думая о собственном выживании — оно повлияло на сознание своего народа и выполнило свою историческую миссию, совершив то, о чем и мечтало «Поколение-68» — сделало реальностью рывок к Свободе.

Свежие комментарии